Каротофель

Фото взято с сайта: www.flickr.com

Фото взято с сайта: www.zin.ru

Систематическое положение.

Класс Insecta, отряд Coleoptera, семейство Соссinellidae, подсемействоEpilachninae, род Epilachna.

Морфология и биология.

Тело жука почти округлое, сильно выпуклое, блестящее, длиной 4-7 мм. Надкрыльябуро-желтые, каждое с 14 черными пятнами различной формы. Яйца желтые, длинойдо 1,5 мм; размещаются на нижней стороне листьев рыхлыми группами по 10-65 шт.Личинка и куколка овальные, желто-зеленые с черными ветвящимися шипами на теле,кроме нижней стороны. Длина личинки от 1,5 (I возраст) до 6 мм (IV возраст),длина куколки 5-6 мм. Жуки и личинки живут открыто и скелетируют листьярастений, выедая мягкие ткани между жилками. Средняя плодовитость самки 300-400яиц, максимум - 1400. В условиях Приморского и юга Хабаровского края яйцаразвиваются в среднем 6-10 дней, личинки на оптимальном корме (картофель) -18-24 дня, куколки - 6-9 дней. Личинки окукливаются также на листьях. Молодыежуки нового поколения интенсивно питаются в течение 1-2 недель, формируяжировое тело. Затем они впадают в диапаузу и уходят на зимовку. Зимуют толькоимаго под слоем опавших листьев на опушках ближайших лесов или в кустарниковыхзарослях, а также на полях под неубранными остатками растений.

Распространение.

Аборигенный вид для юга Дальнего Востока России. Ареал включает Приморский край(долина р. Уссури, побережье Японского моря и предгорья), юг Амурской области иХабаровского края (на север до 52° с.ш.), южные части о. Сахалин и Курильскихостровов. Со второй половины ХХ века отмечается расширение ареала вида насевер, запад и восток в пределах Хабаровского края и Амурской области. Запределами России обитает на северо-востоке Китая, в Северной Корее и Японии.

Условия появления.

1 поколение в год. Весной выход жуков с мест зимовки начинается при устойчивомповышении среднесуточной температуры воздуха до 13°C (обычно в мае) ипродолжается 2-3 недели; период размножения - с начала июня до августа. Личинкииз яиц разных сроков откладки развиваются с середины июня по сентябрь; куколки- с июля по сентябрь. Молодые имаго летнего поколения присутствуют на полях сконца июля - начала августа до начала октября. Относительно влаголюбив.Оптимальные условия для его размножения и развития: температура воздуха18-24°С, относительная влажность 75-100%. Наиболее многочисленна и вредоносна вболотистой низменной местности по долинам крупных рек (Амур, Уссури и др.), а вболее сухих биотопах - в теплые дождливые годы. Повреждает культурные растения3 семейств: пасленовых (Solanaceae) - картофель, баклажан, томат, перец,физалис; тыквенных (Cucurbitaceae) - огурец, кабачок, тыкву, арбуз, дыню;бобовых (Fabaceae) - сою и фасоль. Для размножения перезимовавших жуков иразвития личинок оптимален только картофель. Особенно благоприятны сильнооблиственные сорта с широкими листовыми дольками, если они не содержатвысокотоксичных веществ. Значительно менее благоприятны томат и огурец.Наиболее многоядны молодые жуки летнего поколения. Они часто отрождаются ипроходят нажировочное питание на овощных и зернобобовых культурах уже послеполной уборки урожая картофеля.

Хозяйственное значение.

Наиболее сильно повреждает картофель, особенно скороспелых сортов при раннихсроках посадки. Особенно прожорливы и вредоносны личинки, а также молодые имагов первые 5 дней после отрождения. Экономический порог вредоносности (ЭПВ) - 2перезимовавших жука на 10 кустов картофеля. Потери урожая клубней картофеля откоровки в зоне высокой вредоносности достигают 25%; в зоне низкой(непостоянной) вредоносности - до 10%. Защитные мероприятия: преимущественноевозделывание наиболее устойчивых к вредителю сортов растений; соблюдениесевооборотов с пространственной изоляцией посадок пасленовых и тыквенныхкультур; размещение посадок повреждаемых коровкой культур вдали от лесов и рощ,на открытых участках, хорошо продуваемых ветром; уничтожение растительныхостатков; при численности перезимовавших жуков выше ЭПВ - применениерекомендованных инсектицидов согласно регламенту.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический АтласРоссии и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители,болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Фото взято с сайта: www.omafra.gov.on.ca

Cистематическое положение.

Класс Insecta, отряд Homoptera, подотряд Aphidinea, надсемейство Aphidoidea,семейство Aphididae, подсемейство Aphidinae, триба Macrosiphini, подтрибаMacrosiphina, род Macrosiphum.

Морфология и биология.

Тело бескрылой девственницы веретеновидное зеленого, изредка красного цвета,длиной до 4 мм. Лоб с желобком, срединный бугорок мало заметен. Усикизначительно длиннее тела, в местах сочленения темно-окрашенные. Усиковые бугрывысокие, расходящиеся. Трубочки светлые, цилиндрические, с затемненной вершинойи крышечками, достигают одной трети длины тела. Хвостик светлый, длинный,мечевидный, в 2-2,5 раза короче трубочек. На нем имеется 6-12 волосков. Ногисветлые. Крылатая девственница имеет затемненную голову и грудь, а такжевершины бедер и голеней. Брюшко зеленое. Имеется затемнение на I-IV членикахусиков. Яйца овальные, черные. Большинство специалистов полагает, что натерритории б. СССР тля развивается по неполному циклу. Зимуют бескрылыепартеногенетические самки в северной части ареала в укрытиях, в южной - насорняках. Отрождение личинок самок-основательниц в основной зоне вредоносностиотмечается в середине апреля. Первоначально тли питаются на многолетнихсорняках, предпочитая растения из семейства маревых. В мае - начале июня (взависимости от зоны) насекомые мигрируют на картофель, томат, капусту и другиекультурные растения, где питаются на молодых побегах, на нижней сторонелистьев, бутонах, цветках. При этом предпочитаются листья нижнего яруса. Однасамка отрождает, в среднем, 34-50 личинок, при оптимальных условиях до 70.Живет 22-38 дней. Продолжительность личиночного периода 6-10 дней. Тли живутоткрыто, больших колоний не образуют. В конце октября - ноябре ремигрируют насорные растения для перезимовки.

Распространение.

Обитает в Европе, Передней и Средней Азии, Северной Америке. На территории б.СССР встречается практически повсеместно, где выращиваются ее растения-хозяева;северная граница ареала вида в основном совпадает с северной границейвыращивания картофеля. В закрытом грунте вредитель встречается и севернее. Зонанаибольшей вредоносности в открытом грунте: южные регионы европейской частиРоссии, юг и юго-восток Украины, Молдавия.

Условия появления.

Хотя живые самки встречаются даже при температуре 3,3-5°С, активностьотмечается при температуре выше 12-13°С. Оптимальные для жизнедеятельностиусловия складываются при температуре 21-26°С и влажности воздуха 60-80%.Температура воздуха 30° и выше существенно тормозит развитие. Высокаячисленность насекомого чаще наблюдается с июля по сентябрь. Дает 10 и болеепоколений в году. Природные энтомофаги: Chrysopa carnea Steph, Ch. perla L.,Ch. vulgaris Schn., Coccinella septempunctata L., C. quinquepunctata L., Adaliabipunctata L., Adonia variegate Goeze, Propylaea quatuordecimpunctata L.,Syrphus corollae F., S. balteatus Deg., Ephedrus plagiator Nees., Aphidencyrtusaphidivorus Mayr.

Хозяйственное значение.

Большая картофельная тля повреждает картофель, томат, баклажан, огурец, салат,капусту, перец, бахчевые, сельдерей и др. культуры. Картофель повреждает, восновном, в августе- сентябре; баклажаны - в июле; томат - в июле-сентябре. Наразных видах растений повреждения специфичны: на листьях огурца появляетсяжелтая сеточка, на листьях томата образуются круглые хлоротичные пятна.Поврежденные листья засыхают. Выделяемые насекомыми экскременты загрязняютрастения, вызывая развитие грибковых заболеваний. Защитные мероприятия: борьбас дикорастущими травами, обработка инсектицидами в июне-августе. Важенсвоевременный прогноз сроков появления и численности вредителя.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический АтласРоссии и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители,болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Фото взято с сайта: nematode.unl.edu

Систематическое положение.

Тип Nemathelminthes, класс Nematoda, подкласс Secernentea, отряд Tylenchida,семейство Heteroderidae, род Globodera.

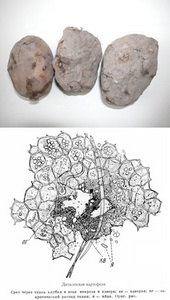

Морфология и биология.

Круглые черви микроскопических размеров. Яйца почковидные (100 х 45 микрон всреднем). Личинки 1 и 2 возрастов (450 х 23 микрон) червеобразные, свернуты вяйце. Личинки 3 и 4 возрастов бутылковидные в результате утолщения среднейчасти тела. Самки шаровидные с червеобразным головным концом (0.38-1.07 х0.27-0.96 мм), самцы червеобразные, длина тела до 1.2 мм. Нематоды паразитируютв корнях. При их массовом заселении задерживается рост и развитие растений.Угнетенные «пальмообразные» кусты картофеля расположены на полях очагами -"плешинами". Такие растения образуют лишь несколько мелких клубней, а корни ихразмочалены. В конце вегетации на них обнаруживаются золотистые "крупинки". Это- цисты нематоды, которые осенью отпадают в почву. В них находятся донескольких сот яиц и личинок 2 возраста (инвазионные). Весной при температурепочвы около 6°С и при стимуляции выделениями корней растений-хозяев личинки вмассе выходят из цист в почву, находят и инвазируют их. Передвигаться они могутлишь во влажной почве на расстояние до 30 см. В корнях они становятсянеподвижными, питаются, линяют и развиваются в личинок 3 и 4 возрастов, апоследние - в белых самок или прозрачных самцов. Последние через разрыв корыкорня выходят в почву, находят и оплодотворяют торчащих в разрыве самок ипогибают. Самки продуцируют яйца, которые остаются внутри их тела. В нихразвиваются личинки 1, а затем 2 возраста. К концу вегетации растений самкипревращаются в цисты: внутренние органы отмирают, внешние покровы затвердевают,цвет становится золотистым, а затем - коричневым.

Распространение.

Очагами во всех регионах возделывания картофеля. Большие и сильно зараженныеплощади имеются в Нечерноземном и Центральном районах европейской части России,в Белоруссии, Украине и Балтии, а также в Армении. Подавляющее большинствоочагов выявились на приусадебных участках из-за монокультуры картофеля. Ониявляются источниками распространения цист на поля. Последнее время характерныежегодное нарастание количества очагов, их перманентность и нарастаниечисленности из-за отсутствия борьбы с нематодой.

Условия появления.

Вид экологически пластичный, что обусловлено способностью инвазионных личинокнаходиться в анабиозе в цистах до 10 лет при отсутствии растений-хозяев(картофель, томат, баклажан), сухости почвы и неблагоприятных температурах.Поэтому нематода распространена как в северных (Мурманская обл.), так и в южных(Ставропольский край) регионах. Везде развивается одно поколение в году.Наиболее благоприятны для жизни зоны с умеренным климатом и поля с легкимипочвами. Такие факторы, как пористость почвы и наличие влаги в ней, важны впериод передвижения личинок к корням. Дальнейшее влияние комплекса условий напаразитирующих в них нематод осуществляется через растение. Наиболее важнымявляется обеспеченность червей пищей, а это обусловлено разными факторами:сортом картофеля, состоянием растений, степенью заселения корней нематодами.Совокупность этих факторов обусловливает уровень саморегуляции плотностипопуляции через снижение плодовитости самок и развития личинок в самцов.

Хозяйственное значение.

Обусловлено двумя причинами: принадлежностью вида к объектам карантина иособенностью распространения, т.к. сильно зараженные земли находятся в основномв индивидуальном секторе производства картофеля. Имеется два аспектаэкономического значения нематоды: убытки, обусловленные необходимостьюсоблюдения карантинных ограничений при реализации картофеля, особенносеменного, и потери урожая, вызванные собственно питанием нематоды накартофеле. Последние составляют 2% при зараженности почвы 100-160 личинок на100 куб. см, 70% - при 2000-3000 личинок на 100 куб. см. Защитные мероприятиянацелены на снижение популяции до хозяйственно низкой численности. Для этогоиспользуют устойчивые сорта картофеля и севообороты с не поражаемымикультурами.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический АтласРоссии и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители,болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Фото взято с сайта: www.lepiforum.de

Фото взято с сайта: www.lepiforum.de

Фото взято с сайта: www.koreacpa.org

Систематическое положение.

Класс Insecta, отряд Lepidoptera, семейство Gelechiidae, род Phthorimaea.

Морфология и биология.

Бабочка мелкая, светло-серого цвета. В спокойном состоянии крылья сложеныкровлеобразно. Передние крылья широколанцетовидные, в размахе 12-15 мм. Вдольсрединной складки продольная черноватая полоса и темные точки. Задние крылья поширине почти равны передним, с втянутым внешним краем, бахромой, длиннее ихширины. Усики серые с хорошо обозначенными члениками. Последний членик брюшкасамца равен почти 1/3 длины брюшка. У самки анальный членик обычной длины.Конец брюшка самца сильно опушен густыми волосяными пучками. Яйцо овальнойформы, длиной 0.4-0.6 мм, шириной до 0.4 мм, вначале жемчужно-белое, затемжелтеет и темнеет. Взрослая гусеница желтовато-розовая или желтовато-зеленая сбледной продольной полосой посередине спины, длиной 10-13 мм. Куколкакоричневая, длиной 5.5-6.5 мм. Конец брюшка с небольшим кремастером ищетинками. Развивается в шелковистом коконе серовато-серебристого цвета, длинойдо 10 мм. В полевых условиях зимует взрослая гусеница или куколка подрастительными остатками в поверхностном слое почвы, в хранилищах - на всехстадиях развития. В природе бабочки вылетают в конце апреля - мае и встречаютсядо конца октября. Бабочки активны после захода солнца и на рассвете. Они могутжить до 30 дней и откладывают яйца группами по 2-3 или поодиночке на нижнююсторону листьев растений, иногда на черешки, стебли, неприкрытые клубни икомочки почвы в поле, а в хранилищах - на клубни картофеля у глазков имешкотару. Плодовитость самки 150-200 яиц, в среднем 165. Эмбриональноеразвитие от 3 до 10 дней. Отродившиеся гусеницы в поисках корма активнопередвигаются. Под эпидермисом, выедая паренхиму, гусеницы образуют в листьях истеблях ходы-мины. Одна гусеница делает 3-4 хода, постепенно заполняя ихэкскрементами. В клубни гусеницы чаще проникают через глазки. В плодах иклубнях проделывают извилистые ходы. Сплетение листьев паутиной, повреждениястеблей и побегов чаще всего происходит в верхушечной части растений. Развитиегусениц продолжается 11-14 дней, в течение которых они проходят 4 возраста.Окукливание происходит внутри малозаметных коконов, расположенных в различныхукрытиях (под мусором, на мешках, в щелях полов). Куколки развиваются от 6 до 8дней. В хранилищах размножается беспрерывно.

Распространение

Родина Южная и Центральная Америка. Большая часть ареала вида приходится наэкваториальный и тропический климатические пояса. В Европу проникла в начале 20столетия (Италия, Испания, Португалия). Широко распространилась по всему миру изарегистрирована более чем в 70 странах: в Северной и Южной Америке (и наприлегающих островах); в Азии - Япония, Вьетнам, Корея, Китай, Индия, Пакистан,Иран, Ирак, Афганистан, Сирия, Турция, о-ва Кипр, Суматра и Ява; в Африке -Алжир, Кения, Конго, Марокко, Сьерра-Леоне; в Австралии, Новой Зеландии и наостровах Океании; в Европе - Испания, Португалия, Франция, Италия, Греция,Албания, Болгария, страны б. Югославии, Украина, Молдавия, Грузия. В РоссийскойФедерации распространена только на юге европейской части в Краснодарском крае(с 1981 г.) и очагами в Ростовской области, отмечена в Приморском крае наДальнем Востоке. Предполагают, что область распространения в природных условияхограничивается годовой изотермой 10°С. Может акклиматизироваться в Ростовской иАстраханской областях.

Условия появления.

Поливольтинный вид. В Краснодарском крае развивается в 3-4 генерациях, а на югеУкраины - 4-5. Жизненный цикл от яйца до имаго длится 22-30 дней летом и до 2-4месяцев зимой. Летальными температурами для всех стадий вредителя являются -4 и+36°С. Оптимальные условия для развития моли: температура 22-26°С, влажностьвоздуха 70-80%. Гусеницы могут переносить резкие колебания температуры и припромерзании клубней остаются живыми. Жизнедеятельность бабочек проявляется вшироком диапазоне положительных температур - от 8 до 35°С. Отсутствие вонтогенезе диапаузы позволяет ей развиваться беспрерывно при соответствующихтемпературных условиях и наличии корма (хранилища картофеля). Обладая высокойэкологической пластичностью, вредитель может адаптироваться к жизни в умеренныхширотах с суммой активных (выше 0°С) температур менее 4000°С. Олигофаг,специализированный к питанию на пасленовых. Зарегистрировано значительноеколичество паразитов и хищников. Распространяется во всех стадиях развития,главным образом с клубнями картофеля, свежими плодами томата и баклажана, атакже на упаковке и ящиках табака, вывозимых из зараженных хозяйств и районов.

Хозяйственное значение.

Опасный вредитель пасленовых культур, в особенности картофеля. Повреждает такжебаклажан, томат, перец и табак. Листья табака сильно повреждаются во времясушки. Из сорняков предпочитает питаться на дурмане, физалисе, паслене, белене,белладонне, никандре. Основной резерватор моли - картофельное хранилище, гдезначительная часть поврежденных клубней загнивает, так что потери достигают25-80%. В южных районах Украины заселенность растений картофеля молью достигает75%, а поврежденность клубней - 60%. Карантинные и защитные мероприятия.Досмотр грузов и транспортных средств из стран распространения вредителя;обеззараживание транспортных средств и промышленных грузов. Мониторинг сиспользованием феромонных ловушек 3-5-километровой зоны вокруг первичныхпунктов ввоза растительной продукции. Строгий карантин на пасленовые культуры,поступающие из зараженных районов. Меры борьбы. Скашивание и уничтожениекартофельной ботвы за 5-7 дней до ее усыхания. Быстрая уборка и вывоз всехклубней картофеля с поля. Фумигация клубней картофеля бромистым метилом всоответствии с инструкциями. Систематическое уничтожение пасленовых сорняков.Инсектицидные обработки на полях в зонах широкого и ограниченногораспространения вредителя в соответствии с действующими рекомендациями.Использование биопрепаратов.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический АтласРоссии и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители,болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Фото взято с сайта: earthfriendlygardening.wordpress.com

Фото взято с сайта: commons.wikimedia.org

Фото взято с сайта: www.linnea.it

Систематическое положение.

Класс Insecta, отряд Coleoptera, семейство Chrysomelidae, подсемействоChrysomelinae, триба Doryphorini, род Leptinotarsa.

Морфология и биология.

Жук овальный, сильно выпуклый, блестящий, длиной 8-12 мм. Надкрыльясветло-желтые, на каждом 5 продольных черных полос. Другие части телабуро-желтые или красно-оранжевые с черными пятнами. Яйца овальные, блестящие,длиной до 1.5 мм, откладываются группами до 100, чаще по 30-40 яиц в кладке.Цвет кладок яиц, а также куколок варьирует от желтого до кирпично-красного; приразвитии не меняется. Личинка с укороченным, сверху выпуклым, снизу уплощеннымтелом длиной до 15-16 мм. Голова и ноги личинок черные, брюшко в I-IIIвозрастах красно-бурое, в конце IV возраста (перед окукливанием)оранжево-розовое или желтое. Длина куколки 8-12 мм, масса 50-170 мг. Жуки иличинки живут открыто, питаются листьями растений и съедают их целиком. Приотсутствии листьев имаго едят любые части растений, включая клубни. Самкипомещают яйца на нижнюю сторону листьев. Плодовитость самки 400-1000 яиц,максимум - 5000. Личинки окукливаются в почве на глубине 5-10 см. В зависимостиот температуры яйца развиваются 5-17 дней, личинки на оптимальном корме - 10-30дней, предкуколки и куколки - суммарно 8-20 дней. Молодые жуки нового поколениявыходят из почвы и интенсивно питаются в течение 6-20 дней, формируя жировоетело. Затем они либо сразу уходят в почву и впадают в диапаузу, либо сначаласпариваются и откладывают яйца. Зимуют только имаго в почве, обычно на глубине20-50 см. Имаго живут 1-4 года благодаря многообразию типов диапаузы.

Распространение.

Родина - Скалистые Горы на юго-западе США. В настоящее время вид распространенв Северной Америке (США, Мексика, юг Канады), Европе (везде, кромеВеликобритании, Ирландии, Исландии и Скандинавских стран), Передней Азии(Турция, Сирия, Ирак, Иран) и в странах б. СССР (в Молдавии, Украине,Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии - везде; в Грузии, Армении, Азербайджане -везде, кроме высокогорий; в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане- в интенсивно освоенных густонаселенных районах; в Российской Федерации - встепной, лесостепной, смешанно-лесной и на юге таёжной зон европейской части,Урала и Западной Сибири). Ареал вредителя в Евразии непрерывно расширяется насевер и восток, последовательно охватывая зоны картофелеводства, чемуспособствуют широкие пределы адаптивной изменчивости вида и потеплениеклимата.

Условия появления.

Поливольтинный вид с длиннодневной фотопериодической реакцией. Число поколенийв год: в лесной и лесостепной зонах Европы и Азии - 1 полное и (часто) второенеполное, в степной и субтропической зонах Европы и на Кавказе - 2-3, в СреднейАзии - до 4. Перезимовавшие жуки выходят из почвы при ее прогреве до 13-14°С,что обычно совпадает с появлением всходов картофеля и происходит в различныхзонах с марта по июнь. Периоды выхода жуков с мест зимовки и их размножениячасто растянуты на 1,5 - 2 месяца в связи с неодновременным прогревом почвы наразличной глубине залегания зимующих жуков. Самки, оплодотворенные с осени,способны после диапаузы откладывать яйца без повторного спаривания. Имагоактивны в светлое время суток. Оптимальная температура для развития всех фаз20-32°С. Температурный порог развития яиц 11,5°С, личинок и куколок 9-11°С;показатели сумм эффективных температур развития непостоянны и зависят отсредней температуры среды. Точка максимального переохлаждения тела имаго разныхпопуляций от -7 до -13°С. Колорадский жук трофически связан с растениямисемейства пасленовых (Solanaceae), относящимися к ряду видов и форм родовSolanum (картофель, паслен, баклажан) и Lycopersicon (томат). Численностьвредителя зависит от климата местности, погодных условий сезона, вида и сортарастения-хозяина, активности энтомофагов и энтомопатогенов. Специализированныеэнтомофаги колорадского жука обитают только в Америке. В Евразии имеютпрактическое значение некоторые многоядные хищные виды жужелиц (Carabidae),коровок (Coccinellidae), клопов (Pentatomidae, Miridae, Nabidae) и златоглазок(Chrysopidae).

Хозяйственное значение.

Сильно повреждает картофель и баклажан, в меньшей степени - томат. Потенциальноопасен также для овощного перца, физалиса, дынной груши и табака. Для картофелявредитель наиболее опасен в периоды бутонизации и цветения, для баклажана - втечение всего периода вегетации растений. Потери урожая картофеля нередкопревышают 30%. В связи с быстрой адаптацией жука в широком диапазонеэкологических условий, высокий уровень его численности и вредоносности накартофеле ныне ежегодно отмечается во всех пунктах зоны сплошногораспространения, а нередко и в очагах вблизи северо-восточной границы ареалавида. Защитные мероприятия: преимущественное возделывание наиболее устойчивых квредителю сортов картофеля и баклажана; соблюдение севооборотов спространственной изоляцией посадок пасленовых культур и их возвратом на прежнееместо не чаще 1 раза в 4 года; размещение посадок пасленовых культур вблизилесов, рощ, лугов и пастбищ как резерваций природных энтомофагов вредителя;предуборочное уничтожение ботвы картофеля и тщательная уборка клубней; созданиеупреждающих приманочных посадок картофеля. При показаниях к принятиюистребительных мер (численность жука выше ЭПВ) - чередование применениябиопрепаратов и инсектицидов различных классов во избежание формированиярезистентных к ним популяций вредителя.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический АтласРоссии и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители,болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Систематическое положение.

Тип Nemathelminthes, класс Nematoda, подкласс Secernentea, отряд Tylenchida,семейство Тylenchidae, род Ditylenchus.

Морфология и биология.

Микроскопические круглые черви (до 1,4 х 0,032 мм). Самки, самцы, личинки I-IVвозрастов червеобразные, яйца почковидные. Биологический цикл проходит вклубнях, где нематоды питаются крахмальными зёрнами. В результате поражённаяткань становится "порошковидной", коричневой. На поверхности она проявляетсятёмными пятнами с растреснутой сухой кожурой. Нематоды обитают в пограничнойживой ткани, где могут накапливаться в массе из-за высокой плодовитости самок(до 250 яиц) и непродолжительных циклов развития (15-45 дней). В клубнях живутв зимний период, а в картофель нового урожая попадают из зараженногопосадочного материала через столоны. Перенос вредителя через почву играетвторостепенную роль.

Распространение.

Представленный на карте ареал характеризует период высокой вредоносностистеблевой нематоды на картофеле - в 60-70-е годы прошлого столетия. В то времянематода была распространена во всех зонах картофелеводства б. СССР, как всеверных, так и южных широтах.

Условия появления.

Экологически пластичный вид, распространённый во всех климатических зонахвозделывания картофеля. Полифаг, может выжить на других растениях-хозяевах(чеснок, лук, свекла, морковь, томат, огурец, тыква, баклажан, перец, арбуз).

Хозяйственное значение.

Вредоносность стеблевой нематоды проявлялась в повреждении клубней в периодхранения, особенно при нарушении их условий (буртовой способ, повышеннаятемпература). В результате невозможно было иметь незаражённый семеннойматериал. Меристемный метод получения посадочного материала исключилприсутствие в нем стеблевой нематоды и снял проблему её вредоносности.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический АтласРоссии и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители,болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006