Кукуруза и сорго

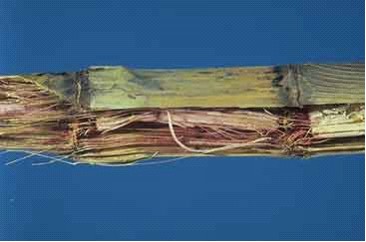

Glomerella graminicola D.J. Politis.

Фото взято с сайта: www.viarural.com.ar

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Sordariomycetidae, порядок Phyllachorales, семейство Phyllachoraceae.

Морфология и биология.

Гриб поражает корни растений, вызывает гниль стеблей и увядание листьев, поражает початки и зерна кукурузы. На листьях зоны поражения удлиненные (от 0,5 до 2 см), иногда с красноватым или оранжевым окаймлением. Они могут разрастаться, сливаться, захватывая всю листовую пластинку. Сначала поражаются нижние листья, затем верхние. Стебли поражаются в разные фазы развития кукурузы. Наружные части стебля обесцвечиваются. Стебель легко разрушается. Гриб перезимовывает на растительных остатках. Заболевание встречается как весной, так и поздней осенью.

Распространение.

В Приморском крае ДВ обнаружена листовая форма проявления антракноза (Мартынюк, 2003).

Условия появления.

Развитию заболевания способствует повышенная влажность воздуха. Заболевание редко проявляется в сухую погоду.

Экономическое значение.

Для заметного влияния на урожай антракноз должен охватить не менее 40% листовой поверхности через 3-4 недели после выметывания. Потери от стеблевой формы антракноза связаны с преждевременным увяданием растений и их полеганием при сильном развитии заболевания. Снижение урожая может быть до 40% в зависимости от генотипа, времени заражения и погодных условий. Защитные мероприятия: правильный севооборот, посев устойчивых гибридов, запашка растительных остатков (Саломе, 1979).

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Leotiomycetidae, порядок Helotiales, семейство Sclerotiniaceae.

Морфология и биология.

В нижней части стебля кукурузы образуются пятна, покрытые белым налетом грибницы патогена. Постепенно ткань загнивает, и в месте поражения образуются склероции гриба. Они темно-коричневого цвета, неправильной формы, до 5 мм в диаметре. Склероции сохраняются в почве и на растительных остатках. Во влажных условиях на склероциях возникают апотеции, внутри которых образуются сумки с аскоспорами. Последние являются источником заражения растений.

Распространение.

Заболевание встречается в предгорных районах Кавказа, на Кавказе и на Кубани. Распространение возможно в районах с сырым климатом, а также на пониженных, переувлажненных участках поля.

Условия появления.

Развитию болезни способствуют дождливая погода и высокая влажность воздуха.

Экономическое значение.

Для защиты кукурузы от болезни рекомендуется удалять с поля больные растения и послеуборочные остатки. Соблюдать севооборот с высевом в качестве предшественников непоражаемых культур (зерновые, кормовые злаки, люцерна и др.).

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Maize dwarf mosaic potyvirus

Фото взято с сайта: extension.missouri.edu

Систематическое положение.

Царство Vira, семейство Potyviridae, род Potyvirus

Морфология и биология.

Вирус карликовой мозаики кукурузы (ВКМК) - нитевидные частицы длиной 220 нм; температура его инактивации (ТИ) составляет 56°C, предельное разведение (ПР) - 1:1000, предельная инактивация (ПИ) - 1-2 суток. На территории б. СССР заболевание карликовой мозаикой кукурузы отмечено в Грузии, на Украине, в Молдове. Одними из первых его изучили Т.С. Дубоносов с соавторами (1975). На растениях кукурузы признаки заболевания в виде мозаичности могут проявляться в слабой или сильной степени. Больные растения отстают в росте, происходит деформация метелок и недоразвитие початков. ВКМК передается различными видами тлей сем. Aphididae неперсистентным способом. Вирус передается через сок, но не передается контактно от растения к растению; передается семенами, но не пыльцой. Одним из главных природных резерваторов ВКМК служит гумай Sorghum galepense, откуда с переносчиками-тлями он попадает на кукурузу.

Распространение.

ВКМК распространен в южной зоне б. СССР. В настоящее время вредоносность вируса отмечают в Грузии, Молдове, на Украине и в Казахстане.

Условия появления.

Экологические факторы значительно влияют на степень проявления симптомов заболевания, а также на численность тлей-переносчиков вируса.

Хозяйственное значение.

Сравнительно узкая специализация вируса позволяет значительно снизить вредоносность за счет использования устойчивых сортов кукурузы.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Helminthosporium maydis Y. Nisik. & C. Miyake

Фото взято с сайта: www.fao.org

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Dothideomycetidae, порядок Pleosporales, семейство Pleomassariaceae. Современное название: Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler.

Морфология и биология.

Поражает всходы, листья, листовые влагалища, початки, зерна кукурузы. На листьях взрослых растений образуются серовато-рыжие или соломенно-желтые продольные пятна, с темно-коричневым центром, веретенообразной или эллиптической формы, ограниченные жилками листьев. Длина пятен до 4 см, ширина - до 6 мм. Пятна сливаются, и возникают большие участки отмершей ткани. На листовых влагалищах пятна с коричневым оттенком и пурпурной каймой до 50 мм в длину. На початках коричневые веретеновидные пятна с темной каймой. Семена чернеют с зародышевой части и теряют всхожесть. Пятнистость листьев и гниль початков являются основными формами проявления болезни. Кроме кукурузы поражает сорго. Источником инфекции являются зараженные семена и растительные остатки. Конидии эллипсоидальной формы, изогнутые, от светло-оливкового до бурого цвета, размер 25-115 х 8.5-20.6 мкм. Конидии распространяются ветром на большие расстояния. В жизненном цикле гриба имеется половая стадия - C. heterostrophus. Гриб продуцирует специфический Т-токсин, способный вызывать те же симптомы поражения, что и при заражении спорами гриба.

Распространение.

Первая эпифитотия южного гельминтоспориоза возникла в США в 1969 г. В популяции возбудителя сформировалась новая раса, специфичная к кукурузе с цитоплазмой техасского типа. В 1977-1980 гг. очаги заболевания были обнаружены в Северной Осетии, в 1985-1989 гг. - в Краснодарском крае, в Ставрополье, Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, Приморском крае, на Украине, в Курской, Белгородской, Московской и Ленинградской областях. Быстрому распространению заболевания способствовало выращивание на больших площадях кукурузы с Т - цитоплазмой. Только в Краснодарском крае 70% посевных площадей кукурузы выращивалось с Т - цитоплазмой. В 1990 г. в России запрещено использование в селекции Т типа ЦМС. Взамен стали использоваться М и С типы стерильности.

Условия появления.

Гриб развивается в широком диапазоне температур - от 10 до 36°С. Оптимальная температура для развития болезни 25-31°С. Заражение осуществляется при относительной влажности воздуха 90-100%. Развитие возможно только в зоне избыточного увлажнения, с суммой годовых осадков 800 мм и более. При высокой температуре и влажности посев может погибнуть в течение 10-14 дней.

Хозяйственное значение.

Заболевание считается карантинным. Защитные мероприятия: уничтожение послеуборочных остатков; соблюдение севооборота; уничтожение сорняков-резерваторов инфекции; использование устойчивых к болезни гибридов кукурузы; обеззараживание семян протравителями; обработка посевов фунгицидами из группы дитиокарбаматов.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Helminthosporium turcicum Pass.

Фото взято с сайта: www.fao.org

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Dothideomycetidae, порядок Pleosporales, семейство Pleomassariaceae. Современное название: Setosphaeria turcica (Luttr.) K.J. Leonard & Suggs.

Морфология и биология.

Симптомы заболевания появляются на нижних листьях в виде небольших светло-серых пятен. Постепенно заболевание распространяется на верхний ярус листьев, при этом пятна становятся коричневыми сигарообразными со светлым центром и более темными краями. Длина пятен 3-7 см, ширина 0.4-1.0 см. При благоприятных для развития болезни условиях пятна сливаются и пораженные листья засыхают. Во влажную погоду на пораженной ткани с нижней стороны листа появляется темно-оливковый налет спороношения гриба. Конидиеносцы светло-оливкового цвета длиной до 150 мкм, шириной до 33 мкм, прямые или слегка изогнутые с 2-4 перегородками. Конидии веретенообразные, оливковые, с 5-8 перегородками. Зимует гриб мицелием и хламидоспорами в растительных остатках. Весной образуется конидиальное спороношение и конидии ветром или с каплями дождя распространяются на нижние листья растений. При наличии на поверхности листьев капельной влаги в течение 6-18 часов и температуры воздуха 18-27°С конидии прорастают и заражают растения. Вторичное заражение растений в поле происходит конидиями, формирующимися на поверхности пораженной ткани взрослых растений.

Распространение.

Заболевание распространено в Краснодарском крае, Закарпатье, Приморском крае, на Алтае, в Подмосковье, Сибири, Западной Грузии, в западных и южных областях Украины (Калашников, Шапиро,1962; Ерохина, 1990; Сидоров, 1990; Гопало, Соколов, Чуприна, Кобилева, 1995; Макарова, Анненков, 2001). Наибольший вред заболевание наносит посевам кукурузы на Кавказе и в Западной Грузии, где потери составляют 40-70% (Макарова, Анненков, 2001). Во время эпифитотий болезни в Приморском крае листья поражались на 70%, урожай зерна и зеленой массы снижался на 40% (Макарова, Анненков, 2001). По данным К.Я.Калашникова и И.Д.Шапиро (1962), снижение урожая от заболевания достигает 40-68%.

Условия появления.

Оптимальная температура для прорастания конидий 23-30°С, относительная влажность воздуха - свыше 90%.

Хозяйственное значение.

При слабом поражении кукурузы средний вес початка уменьшается на 3.5%, при среднем - на 26.6%, при сильном - на 54.4% (Калашников, Шапиро,1962). Защитные мероприятия: уничтожение послеуборочных остатков, севооборот (не сеять кукурузу и сорго на одном и том же поле в течение 1-2 лет), уничтожение сорняков-резерваторов инфекции, оптимальные сроки уборки урожая, протравливание семян, использование устойчивых к болезни гибридов кукурузы.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Sphacelotheca cruenta (Kuhn) Potter

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Basidiomycota, класс Ustilaginomycetes, порядок Ustilaginales, семейство Ustilaginaceae, род Sphacelotheca.

Морфология и биология.

Возбудитель мелкопузырчатой головни сорго - гриб Sphacelotheca cruenta в жизненном цикле формирует телиоспоры (зимующая стадия патогена) и споридии. Телиоспоры шаровидные или эллипсоидальные, окрашенные, гладкие, 4,8 х 10,8 мкм, реже до 12 мкм в диаметре. При прорастании дают четырехклеточную базидию с боковым и апикальным ростом споридий. Форма споридий - продолговатая или веретеновидная, 2,8 х 12,7 мкм. Мицелий многоклеточный. Внешние симптомы заболевания проявляются сразу после выхода метелки из влагалища верхнего листа. Поражаются все завязи соцветия; кроме того, головневые сорусы могут развиваться также на цветоножках, колосковых чешуях, тычинках. Размер их может достигать 1,5-2,0 см в длину и 0,4-0,5 см в ширину. После разрыва оболочки соруса телиоспоры гриба распыляются, оставляя хорошо видимым центральный столбик (колумеллу). Метелка, усыпанная массой телиоспор, приобретает вид обгоревшей головешки, резко контрастирующей на фоне здоровых растений. Источником инфекции являются зараженные семена. Инфицирование растений осуществляется только в стадии проростка.

Распространение.

В России мелкопузырчатая головня сорго впервые отмечена в 1917 г. В ареале сорговых культур б. СССР заболевание регистрируется повсеместно.

Условия появления.

Гриб Sph. cruenta способен развиваться при температурах 10-32°С. Температура почвы в пределах 18-23°С и её влажность в диапазоне 15-20% от веса сухой почвы в период прорастания семян являются оптимальными для массового заражения растений.

Хозяйственное значение.

Возбудитель заболевания оказывает угнетающее действие на рост и развитие растений. Потери урожая зерна соответствуют проценту распространения болезни в посевах. Защитные мероприятия: возделывание устойчивых сортов и гибридов, предпосевное протравливание семян.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Nigrospora oryzae (Berk. & Broome) Petch.

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Sordariomycetidae, порядок Trichosphaeriales. Современное название: Khuskia oryzae H.J. Huds.

Биология и морфология.

Возбудитель поражает всходы и взрослые растения. Нижняя часть стебелька буреет, размягчается, растения полегают, загнивают. В последующие периоды вегетации кукурузы первыми признаками нигроспориоза являются: размочаливание ножки и нижней части стержня початка и скопление у основания стержня и на зерновках черных спор патогена. В дальнейшем на початках и репродуктивных почках в листовых влагалищах образуется обильный, порошащий черный налет гриба. При сильном развитии заболевания початки недоразвиты и легковесны. Зерновки в початках недоразвиты, тусклого, слегка сероватого цвета. Гриб образует рыхлый сероватый мицелий, располагающийся в бороздках початка между зерновками. На грибнице формируются простые или неправильно разветвленные (с перегородками) бледно-оливковые конидиеносцы, в верхней части слегка вздутые. На вершине конидиеносцев образуется по одной шаровидной или слегка эллиптической конидии, сначала полупрозрачной, а позже черной с толстой оболочкой. Диаметр конидий 12-15 мкм. В период вегетации конидии распространяются ветром, дождем и насекомыми (зерновой молью). Попав на ослабленные или мертвые участки зерновок, конидии прорастают, образуя поверхностный мицелий, который распространяется в соседние ткани. Наиболее уязвимой для заражения является фаза созревания початков. Быстрое распространение гриба по стержню початка отрицательно воздействует на зерновки. Конидии могут оставаться жизнеспособными в течение года в местах их скопления - на початках, стержнях, обертках, которые и служат источником инфекции на будущий год. Часто гриб сохраняется в кулисных посевах, а также в растительных остатках в стадии мицелия и спор на поверхности почвы (Пересыпкин, 1989). Гриб N. oryzae может поражать кукурузу, рис, сорго.

Распространение.

Нигроспориоз кукурузы распространен достаточно широко, но интенсивность проявления варьирует по годам. Заболевание зафиксировано на Украине, Молдавии, Северном Кавказе, Дальнем Востоке, Алтайском крае, Омской области, Башкирии и западных районах Грузии (Кулик, 1955, 1956; Виноградова, 1960; Киримелашвили, Долидзе, 1969; Сусидко и др., 1975; Николаева, Скрипнюк , 1979; Боровская, Матичук, 1989, 1990; Пересыпкин, 1989). Вредоносность нигроспориоза отмечалась в отдельные годы в центральной части степной и лесостепной зонах Украины и России (Немлиенко, 1957; Сусидко и др., 1975).

Условия появлени.

Всходы поражаются при неблагоприятных весенних условиях (резкие колебания температуры, заморозки, засуха, повреждение другими заболеваниями). Наибольшее развитие болезни наблюдается в годы с влажной погодой и умеренной температурой воздуха в период созревания початков. Особенно сильное распространение нигроспориоза отмечается на поздних посевах кукурузы, на участках с низким уровнем агротехники, растениях с механическими повреждениями, а также при запаздывании с уборкой. Оптимальная температура для роста гриба 20-25°С, но гриб способен переносить широкие температурные колебания (от 3°С до 40°С) (Кулик, 1956). Инкубационный период при заражении початков в фазе цветения длится 4-5 дней, а в фазе молочной спелости - 5-7 дней.

Хозяйственное значение.

Вредоносность заболевания достаточно велика. Сильно пораженные початки не имеют хозяйственной ценности и при хранении быстро разрушаются. Семена при прорастании сильно плесневеют, имеют пониженную всхожесть, ростки их обычно погибают до выхода на поверхность почвы, а если развиваются, то растения отстают в развитии (Пересыпкин, 1989). Зерно, пораженное нигроспориозом, токсично (Боровская, Матичук, 1989). Защитные мероприятия заключаются в создании условий, способствующих повышению сопротивляемости растений болезни: своевременные сроки посева и уборки, запашка растительных остатков, использование здорового посевного материала, культивирование устойчивых сортов.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Sphacelotheca sorghi (Link) Clinton

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Basidiomycota, класс Ustilaginomycetes, порядок Ustilaginales, семейство Ustilaginaceae, род Sphacelotheca.

Морфология и биология.

Возбудитель заболевания в цикле развития формирует телиоспоры (зимующая стадия гриба) и споридии. Телиоспоры шаровидные или округлые, окрашенные, гладкие, 4.8 х 7.2, иногда до 8.5 микрон в диаметре. При прорастании формируют трех- или четырехклеточную базидию с боковым и апикальным ростом споридий. Форма споридий продолговатая со слегка закругленными концами или веретеновидная, 2.9 х 18.5 микрон. Первые признаки поражения сорго покрытой головней хорошо заметны после выбрасывания соцветия. На этой стадии развития вместо элементов цветка начинают развиваться головневые сорусы, достигающие в размерах 0.5-1.0 см. Чаще всего инфицируются все завязи соцветия, но нередки случаи, когда часть их остается непораженной, и в них формируются нормально выполненные зерновки. Метелка при этом не гипертрофируется, форма и размеры колосковых чешуй остаются без изменений. С поверхности сорусы покрыты плотной оболочкой светлого цвета, которая разрушается во время уборки, а освобождающиеся при этом телиоспоры загрязняют зерно. Источником инфекции являются зараженные семена. Инфицирование растений происходит только в стадии проростка.

Распространение.

Покрытая головня впервые зарегистрирована в России в 1890 г. В настоящее время заболевание на сорго и суданской траве проявляется повсеместно на всей территории б. СССР.

Условия появления.

Гриб Sph. sorghi может расти и развиваться при температурах от 10 до 32°С, причем оптимальными для заражения растений являются температура почвы в пределах 18-23 °С и её влажность в диапазоне 15-20% от веса сухой почвы в период прорастания семян.

Хозяйственное значение.

Возбудитель заболевания оказывает угнетающее действие на рост и развитие пораженных растений. Потери урожая зерна соответствуют проценту распространения болезни в посевах. Защитные мероприятия: возделывание устойчивых сортов и гибридов, предпосевное протравливание семян.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Ustilago zeae (Link) Unger (Ustilago maydis (DC.) Corda).

Фото взято с сайта: www.pflanzengallen.de

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Basidiomycota, класс Ustilaginomycetes, подкласс Ustilaginomycetidae, порядок Ustilaginales, семейство Ustilaginaceae.

Морфология и биология.

Пузырчатая головня кукурузы проявляется в виде патологических новообразований (галл) на всех частях растений, но наиболее часто на стеблях и початках. Обычно первые галлы возникают на корневой шейке, затем на листьях и стеблях и далее на метелках и початках. При поражении листьев наблюдается образование вздутий в виде группы шероховатых морщин. В метелках поражаются отдельные цветки с образованием мешковидных вздутий обычно небольших размеров. На стеблях и початках формируются крупные галлы, достигающие порой более 30 см в диаметре. В галлах формируются телиоспоры гриба. В 1 куб. см галловой ткани может образоваться 370 млн. спор. Телиоспоры шаровидные, темно-коричневые, 8-15 х 7-10 мкм, с короткими шипами. Они прорастают с образованием дикариотического мицелия или споридий. Мицелий инфицирует формирующийся орган, нарушая его дифференциацию и стимулируя патологическое разрастание тканей. Образование галлов происходит в течение примерно двух недель. Созревшие в галлах споры способны прорастать и заражать растения в течение всего вегетационного периода. Осенью при уборке кукурузы головневые вздутия отламываются и могут зимовать на кукурузном поле. Весной, перезимовавшие споры вновь заражают кукурузу. Наиболее высокая восприимчивость кукурузы к болезни наблюдается в период от выбрасывания метелок до молочной спелости (Немлиенко, 1957).

Распространение.

Заболевание встречается практически во всех регионах возделывания кукурузы. Первыми очагами пузырчатой головни были два кукурузосеющих района б. Советского Союза - Кавказ и Молдавия. Из этих мест возбудитель с семенами распространился в северные и западные области Украины, Белоруссии и России. Наиболее интенсивно заболевание стало распространяться в 50-60 годы в связи с расширением посевов кукурузы по стране. Чаще заболевание встречается в районах с недостаточным увлажнением. Например, значительно сильнее болезнь проявляется в степной части Украины, чем на Кубани. В степной зоне Украины распространенность пузырчатой головни на орошаемых землях составляет 21.2%, на богаре - до 71% (Чайка, Мартынюк, 2001). В более увлажненных районах Центрально-Черноземной зоны и севернее болезнь повсеместно распространена, но процент пораженности невысокий (Немлиенко, 1957). Реже заболевание встречается в Сибири (Каратыгин, 1970). Распространенность пузырчатой головни в Приморском крае Дальнего Востока составляла в 1991-1997 годах 0.5-17%, при этом потери урожая достигали 0.1-9% (Чайка, Мартынюк, 2001). В 1955 г. в Московской области зарегистрировано от 18 до 30% растений, пораженных пузырчатой головней. В Ленинградской области в 60-е годы встречались единичные растения, пораженные пузырчатой головней. В незначительных размерах она зарегистрирована в Татарии и Башкортостане, Псковской, Новгородской, Калининградской, Рязанской, Ярославской, Горьковской, Кировской, Челябинской, Омской, Новосибирской областях, в северных районах Дальнего Востока (Калашников, Шапиро, 1962).

Условия появления.

Минимальная температура для прорастания телиоспор 0-5°C, оптимальная 20-30°C. Процесс галлообразования при температуре ниже 21°C приостанавливается. Созревают телиоспоры лучше при высокой температуре. Споры сохраняются в почве до 3 лет. При возделывании кукурузы на одном и том же участке в течение 2-3 лет пораженность пузырчатой головней нарастает от 10 до 18% (Бзиков и др., 1980). Заболевание усиливается при поздних сроках сева кукурузы. Обильная длительная влажность во время вегетации кукурузы ограничивает ее поражение пузырчатой головней. Повышенная температура и неравномерное обеспечение растений влагой усиливают поражение растений (Каратыгин, 1986). Загущенные посевы способствуют развитию пузырчатой головни.

Экономическое значение.

Наиболее вредоносно заболевание при поражении початков и стеблей кукурузы. Снижение урожая может достигать 25-30%. В условиях юга и юго-востока Казахстана потери могут доходить до 53% (Чайка, Мартынюк, 2001). Размеры снижения урожая зависят от времени заражения, места проявления заболевания на растении, количества галл и их размеров. При поражении початков потери урожая достигают 82.3% (Левада, 1990). В среднем от поражения кукурузы пузырчатой головней урожай снижается на 48.7% (Немлиенко, 1957). В два раза менее вредоносно заболевание при поражении стебля ниже початка. Крупные галлы снижают урожай в среднем на 60% и больше, галлы средней величины - на 25% и небольшие вздутия - на 10% (Немлиенко, 1957). Кукуруза, пораженная пузырчатой головней, более подвержена поражению стеблевой гнилью. Защитные мероприятия должны быть направлены на удаление с полей послеуборочных остатков кукурузы, отбор здоровых семенных початков, протравливание семян.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Sorosporium reilianum (Kuehn) McAlp.

Фото взято с сайта: agro.se-ua.net

Систематическое положение.

Класс Basidiomycotina, Порядок Ustilaginales, Семейство Ustilaginaceae, Род Sorosporium.

Симптомы болезни и биология возбудителя.

Пыльная головня поражает соцветия кукурузы - метелки и початки. Пораженные метелки превращаются в черную пылящую массу, початки - в черный конусовидный ком волокон и спор гриба. Споры удерживаются среди волокон вплоть до созревания кукурузы. Пораженные растения отстают в росте, очень кустятся, часто уродливы. Источником инфекции являются в основном телиоспоры возбудителя болезни, сохраняющиеся длительное время в почве, а также находящиеся на поверхности зерновок. Они шаровидные или эллипсоидальные, с мелкими шипами. На ранних стадиях спорогенеза телиоспоры сконцентрированы в клубочки величиной 70-100 мкм. После перезимовки телиоспоры прорастают дикариотическим мицелием. Проростки кукурузы восприимчивы к патогену в ранней стадии развития растений. Дикариотичесий мицелий проникает в проростки через колеоптиль. Постепенно двигаясь по стеблю, мицелий достигает початка и метелки, превращая их в головневый ком. После созревания спор в головневом коме они распыляются, оседают на почве или попадают на початки и зерновки. Возбудитель болезни был впервые обнаружен в Египте на сорго, а затем описан в Италии на кукурузе. Экспериментально доказано, что гриб с сорго не заражает кукурузу, а изоляты с кукурузы не инфицируют виды сорго. Таким образом, в пределах вида существуют две специализированные формы: одна - Sorosporium reilianum f. reilianum паразитирует на сорго, другая - S. reilianum f. zeae поражает кукурузу (Каратыгин, 1986). В нашей стране наиболее вредоносна форма, поражающая кукурузу.

Распространение и вредоносность.

Пыльная головня - заболевание южных районов кукурузосеяния. Значительное распространение заболевания отмечено на Кубани и Северной Осетии (Бзиков, Жариков, 1971), незначительно - в Ставропольском крае (по Грисенко, Дудка, 1976). В 80-е годы распространенность болезни в степной и лесостепной зонах Украины достигала 21,6%, а ежегодные потери зерна составляли 2-8%. В Молдавии в 1980-1990 гг. пораженность кукурузы колебалась от 1,6 до 30%, а потери урожая достигали 35% (Чайка, Мартынюк, 2001). В конце 90-х годов пыльная головня широко распространилась в Приморском крае Дальнего Востока. В производственных посевах кукурузы распространенность пыльной головни колебалась от 1,0 до 25,0%, при этом потери урожая зерна составляли 1,1-40,0% (Чайка, Мартынюк, 2001). На полях, где бессменно выращивается кукуруза, недобор урожая может достигать 15- 20% (Немлиенко, 1957), а в некоторых хозяйствах, где по несколько лет на одном поле выращиваются неустойчивые к болезни гибриды, пораженность кукурузы может достигать 40% (Рабичук и др., 1990). Известна скрытая форма болезни, когда паразит развивается в растении скрыто, вызывая угнетающее влияние на развитие растений. Они недоразвиты, сильно кустятся, не образуют початков (Калашников, Шапиро, 1962).

Условия появления.

Эколого-географические популяции возбудителя пыльной головни различаются по патогенности и гидротермическим требованиям (Грисенко, Дудка, 1976). Степень поражения во многом зависит от времени посева кукурузы. При оптимальных сроках посева головни в 3-4 раза меньше, чем при поздних посевах. Гриб заражает преимущественно при повышенной температуре. Оптимальная температура для развития болезни - 28 - 30°. Поэтому заболевание приурочено к южным районам, к районам с теплой весной и жарким летом. Гриб может сохранять жизнеспособность в течение 4-5 лет.

Экономическое значение.

Севооборот является основным средством снижения заражения кукурузы пыльной головней. Рекомендуется возвращать кукурузы на то же поле не ранее 3-4 лет. Протравливание семян частично освобождает растения от болезни. Необходимо удаление с полей послеуборочных остатков кукурузы. Важно проводить посев кукурузы в оптимальные сроки.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Sorosporium reilianum (Kuhn) Mc. Alpine f. sorghi Geschele

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Basidiomycota, класс Ustilaginomycetes, порядок Ustilaginales, семейство Ustilaginaceae, род Sorosporium

Морфология и биология.

Возбудитель пыльной головни сорго - гриб S. reilianum в жизненном цикле формирует телиоспоры (зимующая стадия патогена) и споридии. Телиоспоры шаровидные, округлые, угловатые, эллипсоидальные, всегда щетинистые, окрашенные, собраны в легко распадающиеся клубочки, 12,1 х 13,7 мкм в диаметре. Прорастают в трех или пятиклеточную базидию с боковым и апикальным ростом споридий. Форма споридий - веретеновидная или продолговатая, 3,2 х 10,3 мкм, мицелий многоклеточный. Заболеванию присущ полиморфизм симптомов, что проявляется в поражении соцветий (полностью или частично), поражении листьев и стеблей, пролификации соцветий, розеточности листьев. У инфицированных растений во время выбрасывания метелки из влагалища верхнего листа появляются крупные головневые сорусы, достигающие в размерах 10-15 см, прикрытые оболочкой светло-серого цвета. На листьях и стеблях болезнь проявляется в форме полос различной длины вначале белесого, а затем черного цвета. Пролификация - прорастание колосковых чешуй в листовидные образования. Источником инфекции являются зараженные почва и семена. Инфицирование растений, большей частью, осуществляется в период прорастания семян, но возможно и на более поздних стадиях развития.

Распространение.

Пыльная головня сорго впервые отмечена в России в 1911 году. В настоящее время это заболевание на сорго и суданской траве проявляется повсеместно на всей территории б. СССР, кроме республик Балтии.

Условия появления.

Гриб способен развиваться при температуре в пределах 14-36 °С. В период прорастания семян наиболее оптимальные для заражения растений условия: температура почвы 18-23°С и её влажность в диапазоне 15-20% от веса сухой почвы.

Хозяйственное значение.

Возбудитель заболевания оказывает угнетающее действие на рост и развитие растений. Потери урожая зерна соответствуют проценту распространения болезни в посевах. Недобор урожая зеленой массы достигает 19-34%. Защитные мероприятия: севооборот, возделывание устойчивых сортов и гибридов, предпосевное протравливание семян.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Septoria maydis var. maior Panas., S. zeicola G.L. Stout, S. zeina G.L. Stout, S. maydis Schulzer & Sacc, S. zeae G.L. Stout.

Фото взято с сайта: mabaoliang.blog.hexun.com

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Dothideomycetidae, порядок Mycosphaerellales, семейство Mycosphaerellaceae.

Морфология и биология.

В России найдено 2 вида: S. maydis и S. zeae (Тетерникова-Бабаян, 1987). Гриб S. maydis вызывает образование вдоль жилок листа удлиненных пятен с темным ободком. Под эпидермисом пораженной ткани формируются шаровидные, около 100 µ в диаметре пикниды гриба. Конидии цилиндрические, с тремя и более перегородками, с закругленными концами, бесцветные. Гриб S. zeae вызывает те же симптомы болезни, но пикниды выступают из ткани сосковидным устьицем. Пикниды шаровидные, бурые, 90-130 µ в диаметре. Конидии цилиндрические, бесцветные или слегка зеленоватые, с семью перегородками.

Распространение.

Гриб S. maydis встречается на Кавказе и Украине. Гриб S. zeae - на Дальнем Востоке, Украине и Белоруссии.

Условия появления.

Развитию болезни способствует значительное количество осадков.

Экономическое значение.

Для защиты от септориоза рекомендуется соблюдение севооборота, тщательное запахивание растительных остатков, высев устойчивых к болезни гибридов кукурузы.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Sclerospora spp.

Фото взято с сайта: clubdelmaiz.com

Систематическое положение.

Вызывают заболевание несколько видов рода Sclerospora: S. maydis (Racib.) E.J. Butler, S. graminicola (Sacc.) J. Schrot., S. macrospora Sacc. и др. Царство Chromista , отдел Oomycota, класс Oomycetes, порядок Sclerosporales, семейство Sclerosporaceae.

Морфология и биология.

Гриб S. maydis вызывает образование бледно-желтых пятен на листьях кукурузы с белым налетом на нижней стороне. Налет состоит из конидиеносцев гриба и массы конидий. Конидиеносцы бесцветные, около 150 µ длины, с короткими ветвями и конечными веточками на которых образуются конидии. Конидии эллиптические, бесцветные, 28-45 х 16-23 µ (Калашников, Шапиро, 1962). Гриб S. graminicola приводит к скручиванию и осветлению листьев. На нижней поверхности листьев из устьиц выступают конидиеносцы гриба. Наверху они разветвленные с короткими веточками, образующими головчатую крону. Конидии яйцевидно-шаровидные, бесцветные, 18-22 х 12-18 µ. Ооспоры желто-коричневые, округло-угловатые, 35-45 µ в диаметре. При созреванию ооспор в листьях они разрывают лист параллельно жилкам и высыпаются наружу (Калашников, Шапиро, 1962). Гриб S. macrospora вызывает гипертрофию и скручивание растений, а также позеленение метелок. Конидиеносцы и конидии неизвестны. Ооспоры шаровидные, 60-65 µ в диаметре, бесцветные. Первичное заражение растений возбудителями склероспороза происходит при помощи ооспор, которые сохраняются в пораженных растительных остатках. Вторичное - конидиями гриба. Наиболее восприимчива к болезни кукуруза в стадии прорастания семян и в период образования 3-4 листа.

Распространение.

Склероспороз встречается на листьях и стеблях кукурузы на Кубани, Украине, но весьма слабо. Грибы S. graminicola и S. macrospora в России встречается на могаре и щетиннике. Заболевание больше распространено во влажных районах жаркого климата.

Условия появления.

Для развития гриба необходима высокая влажность. Пораженность увеличивается при загущенных посевах кукурузы.

Экономическое значение.

При благоприятных для развития патогенов условиях заболевание может полностью погубить урожай (Стэкмен, Харрар, 1959). Основными методами защиты от болезни считаются агротехнические, направленные на лучшее проветривание междурядий и уменьшение влажности почвы.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Gibberella zeae (Schwein.)Petch.(= G. fujikuroi (Sawada) Ito in Ito&.Kimura).

Фото взято с сайта: ohioline.osu.edu

Фото взято с сайта: ohioline.osu.edu

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Sordariomycetidae, порядок Hypocreales, семейство Nectriaceae. Современное название: G. fujikuroi.

Mорфология и биология.

В начальный период заболевание проявляется в виде поверхностных пятен на нижних частях стеблей и междоузлиях. Стеблевые гнили кукурузы вызывают размягчение стеблей и их гибель. Сердцевина пораженных стеблей расщепляется и приобретает розовый оттенок. На пораженной растительной ткани образуются перитеции Gibberella: шарообразные, сине-черные, 150-300 x 100-250 мкм. В сумках, находящихся внутри перитециев, содержится 8 бесцветных, с 1-3 перегородками, овальных аскоспор размером 20-30 х 3-5 мкм. Перезимовывают грибы на растительных остатках кукурузы предыдущего сезона. Споры высвобождаются весной при влажных погодных условиях и заражают растительную ткань. В летний период споры, образовавшиеся на пораженной ткани, заражают новые вегетирующие растения (листья, початки). Инфекция сохраняется на семенах и может вызывать корневую гниль.

Распространение.

Стеблевые гнили встречаются во всех регионах, где выращивают кукурузу. Чаше гнили распространены в областях с влажным и умеренным климатом. В засушливых регионах эта болезнь встречается только в единичных случаях (Боровская, Матичук, 1990, Иващенко, 1989, 1991, Флоря, 1979).

Условия появления.

Теплая, влажная погода в период созревания початков способствует развитию заболевания.

Хозяйственное значение.

Видимые симптомы поражения становятся заметны обычно только в период созревания, однако процесс поражения тканей начинается значительно раньше и влияет на поступление питательных веществ в початок, отчего зерно становится щуплым и легковесным. Снижение массы 1000 зерен от 12.6 до 28.5% (Флоря, 1979). По данным В.Иващенко с соавторами (1990), увеличение пораженности кукурузы гнилями на каждые 10% сопровождается возрастанием ломкости стеблей на 1-6,4%. Защитные мероприятия: протравливание семян фунгицидами; севооборот; посев семян в хорошо приготовленную удобренную почву; использование устойчивых гибридов.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Fusarium spp.

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Sordariomycetidae, порядок Hypocreales.

Морфология и биология.

На поверхности прорастающей зерновки слабый налет гриба розового или белого цвета. Вскоре после выхода растений кукурузы на поверхность росток буреет и отмирает. Если росток выживает, то он имеет слабо развитую корневую систему, больные растения задерживаются в росте, листья засыхают, некоторые растения полегают. Возбудители болезни - разные плесневые грибы, в частности грибы рода Fusarium. Они сохраняются в семенах, в почве и на растительных остатках.

Распространение.

Заболевание распространено повсеместно.

Условия появления.

Низкая температура в период прорастания семян, повышенная влажность и кислотность почвы усиливают развитие заболевания. Существенное влияние на развитие болезни оказывает глубина заделки семян. При глубокой заделке ухудшаются условия аэрации, при очень мелкой - пересыхание верхнего слоя и ухудшение прорастания семян. Повышенная густота посевов приводит к более сильному поражению корневой гнилью. О влиянии удобрений почвы на развитие болезни мнения противоречивы (Стойков и др., 1996).

Хозяйственное значение.

Вред от болезни во многом зависит от степени зараженности семян. Чем выше процент зараженных семян, тем больше больных растений будет во время прорастания. При слабой степени зараженности семян всхожесть снижается на 14%, при сильной - на 40% (Иващенко и др., 2000). По данным краснодарских фитопатологов (Сокирко, Балде, 1985), в пригороде Краснодара в среднем 40% растений кукурузы поражаются корневой гнилью. В отдельные годы при неблагоприятных условиях для прорастания семян заболевание может вызвать изреживание посевов на 60-70% (Калашников, Шапиро, 1962, с. 123). Особенно заболевание вредоносно в зонах с затяжной весной и сырой погодой. В этом случае всходы могут появиться через 20-30 дней после посева. Защитные мероприятия: рекомендуется проводить посев протравленными семенами на хорошо прогреваемых участках и в оптимальные сроки; осуществлять комплекс агротехнических мероприятий, способствующих более быстрому прорастанию семян и лучшему развитию растений. Большое внимание уделяется созданию и использованию устойчивых к болезни гибридов (Ивахненко и др., 1983).

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg (F. moniliforme J. Sheld., Gibberella moniliformis Wineland).

Фото взято с сайта: en.engormix.com

Фото взято с сайта: en.engormix.com

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Sordariomycetidae, порядок Hypocreales, семейство Nectriaceae. Современное название: Gibberella moniliformis Wineland.

Морфология и биология.

На поверхности початков кукурузы в конце молочной-начале восковой спелости появляется бледно-розовый налет гриба. При густом налете зерновки разрушаются. На початке может быть 15-30 полуразрушенных зерновок. Налет представляет собой мицелий и микроконидии гриба. Размер микроконидий 4.3-19 х 1.5-4.5 мкм. Макроконидии образуются редко. Они прямые или немного изогнутые, длиной 30-58, шириной 2.7 -3.6 мкм, с 3 или 5 перегородками. Источником инфекции являются зараженные семена и послеуборочные остатки кукурузы. Весной наблюдается прорастание микроконидий и заражение растений. На послеуборочных остатках кукурузы может образовываться сумчатая стадия гриба - Gibberella fujikuroi. В этом случае аскоспоры могут также являться источником инфекции. Поврежденные насекомыми зерновки особенно подвержены заражению грибом.

Распространение.

Фузариоз початков является наиболее широко распространенным заболеванием кукурузы, особенно в районах с повышенной влажностью. В этих районах поражается до 50-60% посевов кукурузы (Иващенко и др., 2000). Наиболее вредоносно заболевание на Северном Кавказе, в Центральных областях европейской части России, в Сибири, в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, на Украине, в Грузии и Белоруссии (Гешеле, Виноградова, 1957; Немлиенко, 1957; Иващенко и др., 2000 ).

Условия появления.

Оптимальная температура для развития гриба 30°C, минимальная 10-14°C, максимальная - 35-39°C. Высокая влажность в период созревания и уборки кукурузы увеличивает количество пораженных початков.

Хозяйственное значение.

Фузариоз початков приводит к снижению урожая и ухудшению его качества. При высоком развитии болезни поражается более 60% початков (Немлиенко, 1957). Заболевание продолжает развиваться при хранении початков в условиях высокой влажности и недостаточной аэрации (Калашников, Шапиро, 1962). Гриб F. moniliforme может продуцировать микотоксины, известные как фумонизины. Эти токсины канцерогенны для человека и животных (Rheeder et al., 2002). Защитные мероприятия: удаление больных початков; осенняя вспашка поля с удалением растительных остатков кукурузы; протравливание семян; проведение мероприятий по борьбе с насекомыми, повреждающими початки; правильные условия хранения початков (соблюдение оптимальной температуры и влажности, аэрации) и контроль содержания микотоксинов до закладки зерна на хранение.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006