Ячмень

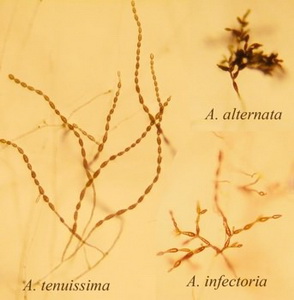

Alternaria spp. (A. alternata [Fr.] Keissler, A. tenuissima [Kunze ex Nees et T. Nees: Fries] Wiltshire, A. infectoria Simmons и другие).

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Dothideomycetidae, порядок Pleosporales, семейство Pleosporaceae

Морфология и биология.

Виды рода Alternaria считаются возбудителями чёрного зародыша ячменя - заболевания, проявляющегося в виде потемнения оболочки зерновки около зародыша. Но также часто они встречаются в бессимптомных семенах. Виды Alternaria имеют оливковые простые, реже ветвящиеся первичные конидиеносцы, 10-125 х 3 мкм, с 1-6 конидиогенными локусами, одиночные, иногда в небольших группах. Конидии в простых или ветвящихся цепочках, от светло-оливковых до тёмно-коричневых, обратнояйцевидные, эллиптические или обратно-булавовидные при появления на вершине конидии вторичного конидиеносца (шейки, клюва). Поперечных перегородок 3-10, продольных 1-5. На естественном субстрате корпус конидий составляет 30-75 х 10-16 мкм, в культуре - 20-40 х 8-12 мкм. На искусственных питательных средах, бедных углеводами, разные виды различаются типом цепочек конидий. У A. alternata цепочки недлинные, хорошо разветвлённые. Ветвление наблюдается уже в 2-3-дневных колониях и происходит преимущественно благодаря появлению боковых вторичных конидиеносцев. Цепочки конидий A. infectoria также ветвящиеся, конидии часто имеют длинные апикальные вторичные конидиеносцы (20-60 мкм), несущие по 2-4 конидиогенных локуса. Молодые цепочки конидий A. tenuissima простые, длинные (8-15 спор и более); 1-недельные цепочки могут формировать по нескольку боковых ответвлений (Simmons, 1967, 1986, 1990).

Распространение.

Альтернариоз зерна ячменя встречается повсеместно с высокой частотой. Наиболее широкое распространение на территории б. СССР имеет вид A. tenuissima, который обнаружен на ячмене и многих других видах растений во всех регионах. Вид A. alternata распространён также широко, но встречается редко. Вид A. infectoria и другие близкие к нему виды часто встречаются в европейской части РФ, Западной Сибири, но на Дальнем Востоке не обнаружены (Ганнибал, 2004).

Условия появления.

Паразиты листьев и семян, реже - стеблей и корней растений различных семейств. Оптимальные условия для развития патогенов: высокая относительная влажность воздуха, температура 20-25°С (Rotem, 1994).

Хозяйственное значение.

Большинство исследований показывает, что инфицирование семян зерновых культур видами Alternaria не приводит к потерям урожая и не вызывает значительного снижения их посевных и хлебопекарных качеств. Многие виды Alternaria способны загрязнять сельскохозяйственную продукцию (в т. ч. зерно) своими метаболитами, токсичными для растений, человека и животных. Наибольшую опасность представляют A. alternata и A. tenuissima, продуцирующие альтернариол, тенуазоновую кислоту и другие токсины. В то же время не существует достоверных случаев обнаружения каких-либо известных токсинов у A. infectoria и близких ему видов. Альтернариоз листьев может приводить к снижению урожая. Однако чаще всего виды Alternaria заражают старые листья в конце вегетации или сопутствуют другим, более агрессивным патогенам.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

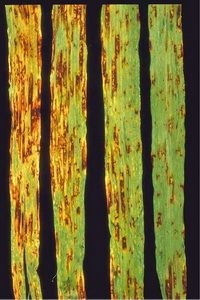

Barley yellow dwarf luteovirus

Фото взято с сайта: www.forestryimages.org

Систематическое положение.

Царство Vira, группа Luteovirus, семейство Luteoviridae. Штаммы ВЖКЯ: MAV, PAV, SGV, RMV, RPV (Rochow 1986). ICTV десятичный код: 39.0.1.1.001.

Морфология и биология.

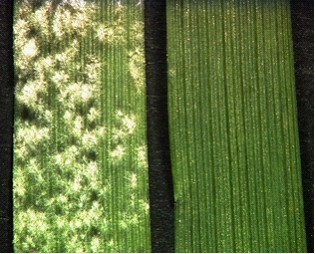

На большинстве зерновых культур вирус желтой карликовости ячменя (ВЖКЯ) вызывает симптомы хлоротичности, пожелтения и покраснения листьев, задержку роста и кустистость. ВЖКЯ имеет сферические частицы диаметром 28-30 нм. Температура инактивации вируса 40-50°С, предельное разведение - 1:100, потеря инфекционности при выстаивании в соке - 5 часов. Вирус принадлежит к группе типичных природно-очаговых патогенов и является одним из наиболее распространенных и вредоносных фитовирусов. Устойчивая циркуляция ВЖКЯ в природе осуществляется посредством тлей - переносчиков вируса. Известно более 20 видов тлей, способных переносить вирус с дикорастущих однодольных сорняков на культурные зерновые. Эпифитотийную ситуацию определяют такие виды тлей как Rhopalosiphum padi L., Rh. maydis F., Schizaphis graminum Rond. и Sitobion avenae F. Первый вид наиболее часто используется в качестве основного предиктора развития эпифитотий ВЖКЯ. В природе вирус сохраняется на многолетних сорняках-резерваторах (Цыпленков А.Е., Берим М.Н., 2004, 2005).

Распространение.

ВЖКЯ распространен повсеместно на территории европейской части б. СССР и приурочен к зоне выращивания зерновых культур. Вредоносность зарегистрирована в Прибалтике, на Северном Кавказе, в Белоруссии, Молдове, на Украине, в Краснодарском крае, в Центральном и Северо-Западном регионах РФ (Власов Ю.И. и др., 1992; Панарин И.В., 1985; Жола И.Я.,1970; Цыпленков А.Е., Берим М.Н., 2004).

Условия появления.

Распространение ВЖКЯ определяется в первую очередь наличием природных очагов вируса и численностью тлей-переносчиков вируса, динамика размножения которых в сильной степени зависит от экологических факторов.

Хозяйственное значение.

Широкая специализация ВЖКЯ позволяет ему заражать широкий круг культурных растений, причем вредоносность на серых хлебах в годы эпифитотий может достигать 35-75%. ВЖКЯ особенно вредоносен в Краснодарском крае, Ростовской области и в Среднем Поволжье. Защитные мероприятия направлены на борьбу с тлями - переносчиками вируса и ликвидацию сорняков-резерваторов.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Puccinia hordei G.H. Otth.

Фото взято с сайта: www.photoshelter.com

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Basidiomycota, класс Urediniomycetes, порядок Uredinales, семейство Pucciniaceae

Морфология и биология.

P. hordei развивается по полному циклу. Образует пять типов спороношения и имеет пять типов спороношения: телиоспоры, базидиоспоры, спермиоспоры, эциоспоры и урединиоспоры. Телиоспоры двуклеточные, эллипсоидальные или булавовидные, 16-23 x 35-50 мкм, слегка стянутые перегородкой. Телии чаще образуются на нижней поверхности листьев ячменя. Телиоспоры являются зимующей стадией. Весной телиоспоры прорастают, при этом наблюдается слияние гаплоидных ядер в диплоидные, мейоз и образование ростковых трубок - базидий с четырьмя одноядерными гаплоидными различающиеся по типу спаривания базидиоспорами. Базидиоспоры заражают промежуточного хозяина - птицемлечник (Ornithogalum umbellatum L.), на котором образуются гаплоидные спермогонии (пикниды) и эции. Спермации не могут заражать растение. При перенесении спермаций из одного спермогония в другой образуется смешанный мицелий, а в результате возникновения анастомозов образуются дикариотические клетки - эциоспоры, заражающие ячмень. Урединии обычно на верхней стороне листьев, реже влагалищах, расположены в беспорядке, одиночные, округлые, 0.4 x 0.1-0.2 мм, порошащие, светло-желтые или коричнево-бурые. Урединиоспоры одноклеточные, шаровидные (21-30 х 18-22 мкм), имеют по два гаплоидных ядра, составляющих синкарион. Возбудитель карликовой ржавчины на территории России зимует главным образом в виде мицелия в листьях озимого ячменя и реже дикорастущих злаков.

Распространение.

Повсеместно в мире в регионах возделывания ячменя. Карликовая ржавчина в странах б. СССР встречается во всех зонах выращивания озимого и ярового ячменя. Карликовая ржавчина ячменя наиболее вредоносна в районах Поволжья, Северного Кавказа, Центрально-Черноземном районе, Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, где она развивается практически ежегодно.

Условия появления.

Для прорастания спор требуется наличие капельной влаги, поэтому развитию инфекции способствуют обильные росы. При благоприятных температурных условиях (15-25°C) инфекция осуществляется в течение 6-8 часов, очередная генерация урединиоспор образуется через 7-10 дней. Урединиоспоры распространяются ветром.

Хозяйственное значение.

Эпифитотии возникают с частотой 1-2 раза в 10 лет в Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном районах и Поволжье. Потери урожая в этих районах составляют 10-20%. Защитные мероприятия: применение фунгицидов, культивирование устойчивых сортов с эффективными генами или с различным уровнем неспецифической устойчивости.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Blumeria graminis (DC.) Speer f. sp. hordei Marchal.

Фото взято с сайта: www.mpiz-koeln.mpg.de

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Erysiphomycetidae, порядок Erysiphales, семейство Erysiphaceae.

Морфология и биология.

Мучнистая роса поражает ячмень и другие виды рода Hordeum. Заболевание проявляется на всех надземных частях растения, превалируя на верхней поверхности листьев. Поверхностный мицелий и конидиальное спороношение образуют симптом мучнистой росы. Конидии развиваются на верхушечных клетках коротких неразветвленных одиночных или парных конидиеносцев (60-90 х 4-7 мкм). Конидии бесцветные, одноклеточные, эллипсоидные до лимоновидных (8-10 x 25-30 мкм), образуются в цепочках. Конидиальная стадия носит название O. monilioides. Гаустории (5-10 x 10-30 мкм) с пальцевидными придатками до 20 мкм длиной проникают через устьице в эпидермальные клетки, после чего образуется поверхностный мицелий и конидиальное спороношение. Гриб - гетероталличный и в природных популяциях встречаются, приблизительно с равной частотой, особи двух типов спаривания. Клейстотеции состоят из переплетения светлого мицелия. После созревания становятся темными и обычно погружены в мицелиальное сплетение (135-280 мкм в диаметре). Придатки располагаются в нижней половине клейстотеция, тонкостенные бесцветные, септированные, простые или нерегулярно разветвленные. В клейстотеции находится от 6 до 30 сумок; зрелые сумки цилиндрические (25-40 x 70-110 мкм). В каждой сумке находится 8 бесцветных аскоспор (10-13 x 20-23 мкм). Возбудитель мучнистой росы ячменя в России в зонах с мягким климатом сохраняется в виде мицелия и конидий на озимом ячмене. Половая стадия гриба имеет значение для перезимовки в районах возделывания ярового ячменя (Северо-Запад, Урал, Сибирь). Клейстотеции с аскоспорами образуются на старых листьях по мере созревания растений.

Распространение.

Распространен повсеместно в мире. В странах СНГ встречается во всех зонах выращивания озимого и ярового ячменя. Мучнистая роса наиболее вредоносна в Центрально-Черноземном районе, Нечерноземной зоне, Западной Сибири, а также в Белоруссии, Молдавии, на Украине, в Казахстане, Киргизии.

Условия появления.

Низкие температуры и период увлажнения (по меньшей мере в течение 72 часов) способствуют созреванию аскоспор. Половая рекомбинация и мутации увеличивают генетическое разнообразие популяций патогена, приводя к появлению новых вирулентных форм. Первичным инокулюмом служат конидии или аскоспоры. Аэрогенная инфекция перемещается на большие расстояния. Конидии способны прорастать в широком диапазоне температур (1-30°С) без капельной влаги. Оптимум для прорастания конидий - 100% влажность воздуха. Инкубационный период 7-10 дней при благоприятных условиях (15-22°С). Высокая степень поражения в период кущения ячменя обусловливает высокую вредоносность болезни.

Хозяйственное значение.

Болезнь вызывает уменьшение функциональной площади зеленого листа, в связи с чем уменьшается вес зерен, содержание белка в зерне, число продуктивных побегов и замедляется рост корня. Эпифитотии возникают с частотой 2-3 раза в 10 лет. Потери урожая зависят от степени поражения растений и могут составлять 10-36%. Защитные мероприятия: основным способом защиты от мучнистой росы является возделывание устойчивых сортов. Другой тактикой защиты может быть использование сортосмеси с включением в нее сортов, защищенных различными генами устойчивости, эффективными против определенных рас паразита или мозаики таких сортов, расположенных на пути миграции спор. Обработка фунгицидами вегетирующих растений значительно снижает развитие болезни, но не может обеспечить полную защиту из-за заноса инфекции воздушным путем.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Виды р. Fusarium и Cochliobolus sativus (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker

Фото взято с сайта: www1.agric.gov.ab.ca

Фото взято с сайта: agro.se-ua.net

Систематическое положение.

Fusarium spp.: Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc. var. culmorum, F. graminearum Schwabe (=Gibberella zeae (Schwein)), F. oxysporum Schltdl. var. oxysporum, F. avenaceum (Fr.) Sacc. var. avenaceum. Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Sordariomycetidae, порядок Hypocreales, семейство Nectriaceae.

Биология и морфология.

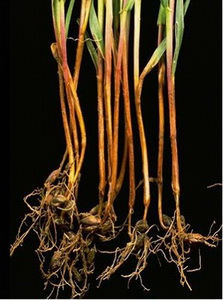

При поражении грибом F. culmorum верхушки листьев и стебли растений приобретают коричневую, иногда красноватую окраску. Стеблевое подземное междоузлие, а также участок стебля длиной от 3 до 10 см над поверхностью почвы темнеют, приобретая коричневую окраску. Иногда по симптомам болезни невозможно определить какой, из возбудителей является ее причиной - Bipolaris sorokiniana, либо грибы рода Fusarium. Часто отсутствуют видимые симптомы на надземной части растения, однако признаки инфекции могут быть обнаружены после выдергивания растения из почвы, на нижнем междоузлии. Сильно инфицированные растения преждевременно созревают, и болезнь проявляется в виде белоколосицы. Виды рода Fusarium легко изолируются из ткани растения, растительных остатков и почвы. Важными таксономическими характеристиками при идентификации видов Fusarium являются форма макроконидий, наличие или отсутствие микроконидий и морфология колоний на картофельно-декстрозном агаре. F. culmorum образует обильное спороношение макроконидий в культуре, тогда как микроконидии не образуются. Макроконидии трех- (18.0-44.0 x 3.7-8.5 мкм) - пятиклеточные (23.0-74.0 x 4.0-9.0 мкм), слегка изогнутые, суживающиеся в направлении к конечным клеткам и с отчетливой ножкой в основании. Хламидоспоры овальные до шаровидных (10-14 x 9-12 мкм), одиночные, в цепочках или кучках. Инокулюм сохраняется в виде хламидоспор, мицелия и конидий в почве, на растительных остатках и семенах пшеницы и ячменя. Конидии прорастают в присутствии восприимчивых хозяев и осуществляют первичную инфекцию колеоптиле и корней.

Распространение.

Болезнь распространена повсеместно в мире. В б. СССР повсеместно в регионах возделывания ячменя.

F. culmorum наиболее вредоносен в Северо-Западном и Центральном районах Нечерноземной зоны, Центрально-Черноземной зоне, Северном Кавказе, Поволжье, Западной и Восточной Сибири.

Условия появления.

В большинстве случаев конидии F. culmorum обнаружены в верхнем слое почвы (15 см). Факторы окружающей среды значительно влияют на проявление корневой гнили. Температура почвы 20-30°C благоприятна для роста гриба. Потери урожая наиболее значительны в годы с пониженной влажностью, когда растения страдают от водного или температурного стресса.

Хозяйственное значение.

При благоприятных условиях развитие болезни может достигать 50 - 60 %. Потери урожая оценивают в 50-60% при 28 - 35 % развитии болезни. На северо-западе Украины потери урожая составляют в среднем 20 %. Потери урожая значительны при развитии болезни более 20%. Защитные мероприятия: протравливание семян, соблюдение севооборота.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Ustilago hordei (Pers). Lagerh.

Фото взято с сайта: www.agronort.com

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Basidiomycota, класс Ustilaginomycetes, подкласс Ustilaginomycetidae, порядок Ustilaginales, семейство Ustilaginaceae (

Биология и морфология.

Характерным симптомом покрытой головни ячменя является превращение всех частей колоса, кроме остей, в черно-бурую споровую массу, покрытую прозрачной тонкой пленкой. Больные колосья появляются позже здоровых, либо не выколашиваются, оставаясь в обертке флагового листа. Споровая масса иногда развивается в виде продольных штрихов на верхних листьях ячменя. Больные колосья особенно заметны в период созревания. Телиоспоры шаровидные, реже продолговатые, 3.6-7.2 мкм, чаще 4.5 мкм в диаметре, оливково- коричневого цвета с гладкой оболочкой. При прорастании телиоспора формирует четырехклеточную базидию с четырьмя овальными, до продолговатых базидиоспорами. Феромоны, образующиеся при прорастании телиоспор, стимулируют формирование анастамоз между споридиями противоположных типов спаривания, после чего происходит образование инфекционного дикариотического мицелия. Головневые колосья разрушаются в период обмолота, заспоряя зерно. Телиоспоры перезимовывают на поверхности зерна. Они прорастают в то же самое время как и ячмень при определенной влажности почвы. Инфекционная гифа проникает через колеоптиле и развивается в ткани растения в первые 8 суток после начала прорастания семени. В фазу кущения происходит проникновение мицелия в точку роста. К периоду формирования цветка мицелий пронизывает все части колоса, превращая их в темную массу телиоспор. Телиоспоры покрыты прозрачной тонкой пленкой, которая разрушается только при механическом повреждении при уборке или обмолоте.

Распространение.

Твердая головня ячменя встречается повсеместно в мире. В странах СНГ повсеместно в зонах выращивания ячменя. Эпифитотии твердой головни имеют локальный характер и могут проявиться в любой агроклиматической зоне при нарушении агротехнических норм (посев непротравленными семенами). Вследствие этого невозможно обозначить эпифитотийные зоны.

Условия появления.

Инфекция развивается в диапазоне температур 14-25°C (температура 20-24°C является оптимальной) в сочетании с высокой влажностью почвы. Телиоспоры прорастают при 25-30°С через 16 часов, при 20°С - через 24 часа и при 5-10°С - через 3 дня.

Хозяйственное значение.

Потери урожая зависят от распространенности болезни: при распространенности 0.7-4.7 % они могут достигать 22.3-31.6%. Потери урожая определены для Курганской области, где они составляли в зависимости от сорта от 7.7% до 14.12% и для Украины - 14%. Защитные мероприятия: протравливание семян контактными или системными протравителями и возделывание устойчивых сортов эффективно в борьбе с болезнью.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Pyrenophora graminea Ito & Kuribayashi анаморфа Drechslera graminea (Rabenh.) Shoemaker.

Фото взято с сайта: www.inra.fr

Фото взято с сайта: gro.se-ua.net

Систематическое положение.

Анаморфа: класс: Hyphomycetes, порядок: Hyphomycetales, семейство: Dematiaceae, род Drechslera Tелеоморфа: Класс: Loculoascomycetes, подкласс: Loculoascomycetidae, порядок: Dothidealis, семейство: Pleosporacea, род: Pyrenophora

Биология и морфология.

Первые признаки болезни появляются на втором или третьем листе проростков и далее и на всех последующих листьях. На молодых листьях образуются желтые полосы, вытянутые вдоль пластинки листа. Пятна позже некротизируются, сливаются в широкие полосы, пораженные листья отмирают, растения погибают. На пораженных растениях колос либо не развивается, либо скручивается и приобретает коричневую окраску. Иногда на больном растении могут образовываться здоровые побеги без признаков побурения листьев. Разнообразие симптомов зависит от вирулентности патогена, устойчивости растений и условий среды. Конидии D. graminea образуются на конидиефорах латерально или терминально, часто в группах от трех до пяти. Конидии цилиндрические, бесцветные до желто- коричневых с семью поперечными перегородками (12-23 x 27-110 мкм). Прорастание может происходить из всех клеток конидии. Псевдотеции удлиненные (576-728 x 442-572 мкм) с жесткими щетинками на выступающей из субстрата поверхности. Аски (200-425 x 28-45 мкм) булавовидные с округленной вершиной. Аскоспоры (45-78 x 20-33 мкм) светло- коричневые (желтовато-бурые), эллипсоидальные с 3 поперечным и одной продольной перегородками. P. graminea также образует пикниды в ткани хозяина и в асептической культуре. Пикниды округлые до грушевидных, 70-176 мкм в диаметре, желтые, со временем темнеющие до коричневых. Пикнидиоспоры (1,4-3,2 x 1,0-1,6 мкм) - бесцветные, одноклеточные, округлые. Их функция не известна. P. graminea сохраняется мицелием в цветочной чешуе, плодовой оболочке и айлероновом слое зерновки. Зародыш не поражается. К периоду колошения на листьях инфицированных растений в условиях высокой влажности воздуха образуется налет конидиального спороношения. Конидии разносятся ветром и заражают соседние колосья. Семена поражаются на всех стадиях развития. Наиболее уязвимой является ранняя стадия формирования семени. Заражение проростков при семенной инфекции в значительной степени зависит от температуры и влажности почвы в период прорастания семени. Критической стадией является период с момента, когда колеоптиле достигает апекса и до появления всходов над поверхностью почвы. Мицелий развивается диффузно вместе с растением и к периоду колошения достигает колоса. Образование конидий на пораженных листьях приурочено к началу формирования семени.

Распространение.

Болезнь распространена повсеместно в мире. В СНГ повсеместно в регионах возделывания ячменя.

Условия появления.

Спороношение на инфицированных листьях появляется в условиях высокой влажности воздуха. Приблизительно 16 часов при температуре 12°С требуется для созревания конидий. Наличие свободной воды не обязательно для инфекции, которая может происходить в температурах между 10 и 33°C. Инкубационный период - 6-9 дней при температуре от 18 до 22°C и влажности 70-85 %. Максимальное число проростков будет инфицировано при температуре почвы - ниже 12°C. Инфекция будет незначительной или не проявится при температуре почвы выше 15°C. Для инфицирования колосьев наиболее благоприятны температура от 15 до 25°C, с оптимумом 22°C. Наиболее благоприятны условия высокой влажности, продолжающиеся в течение 10-30 часов и более.

Экономическое значение.

Существует только одно сообщение о высокой вредоносности полосатой пятнистости на территории Российской Федерации - в Кировской области. Здесь максимальные потери урожая на производственных посевах восприимчивых сортов достигали 31,9% - 40,5%.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Ustilago nuda (C.N. Jensen) Rostr.

Фото взято с сайта: www.forestryimages.org

Фото взято с сайта: www.denstoredanske.dk

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Basidiomycota, класс Ustilaginomycetes, подкласс Ustilaginomycetidae, порядок Ustilaginales, семейство Ustilaginaceae. Современное название U. nuda f.sp. hordei Schaffnit.

Биология и морфология.

Симптомы пыльной головни становятся заметны в период колошения. Колосья ячменя превращаются в темно-коричневую до черной пылящую массу, состоящую из телиоспор. Некоторые больные колосья могут быть более высокими, чем здоровые. Большинство пораженных колосьев появляется раньше здоровых, и черная сухая масса телиоспор вначале прикрыта тонкой мембраной. Вскоре после колошения в мембране образуются разрывы, и споры рассеиваются ветром. В течение нескольких дней ось колоса оголяется, но иногда сохраняются ости. Инфицированные семена не теряют всхожести и внешне выглядят как здоровые. Мицелий U. nuda, развивающийся в ткани хозяина, вначале бесцветный, дикариотический. К периоду колошения мицелиальные гифы утолщаются и фрагментируются в телиоспоры. Последние темно-коричневые, округлые до овальных, покрыты шипами, 3.6-9 мкм (чаще 5.5-6 мкм)в диаметре. При прорастании телиоспоры формируют базидии. Совместимые клетки базидии или короткие гифы, прорастающие из этих клеток, сливаются, после чего образуется инфекционный дикариотический мицелий. U. nuda сохраняется в виде покоящегося мицелия в зародыше инфицированного семени ячменя. Когда инфицированные семена прорастают, гифы гриба развиваются как в межклетниках, так и проникают через клеточные мембраны и развиваются вместе с растением, попадая в колос. Обычно мицелий проникает во все части колоса, исключая ось соцветия, и к началу колошения преобразуется в черную массу телиоспор, прикрытых тонкой мембраной. После разрушения мембраны телиоспоры попадая на цветок ячменя, прорастают базидией, и образовавшийся дикариотический мицелий проникает по межклетникам и через клетки в развивающийся зародыш, где и сохраняется в щитке, оси или точке роста. Телиоспоры рассеиваются ветром. Возможно их распространение на дальнее расстояние.

Распространение.

Болезнь распространена повсеместно в мире. В СНГ повсеместно в регионах возделывания ячменя. Пыльная головня особенно вредоносна в Западной и Восточной Сибири, на Северном Кавказе, Северо-Западном и Центральном районах Нечерноземной зоны, Южном Урале, на Дальнем Востоке, а также в Балтийском регионе (Латвия, Литва), Белоруссии, Украине, Казахстане. Эпифитотии имеют локальный характер и могут проявиться в любой агроклиматической зоне при нарушении агротехнических норм (посев непротравленными семенами). Вследствие этого невозможно обозначить эпифитотийные зоны.

Условия появления.

Развитию болезни благоприятствуют влажная прохладная погода и умеренные температуры (16-22°С). Такие условия способствуют более длительному и более открытому цветению ячменя. Сильный дождь в период цветения может увеличить количество зараженных семян в 10 раз.

Хозяйственное значение.

Потери урожая зависят от распространенности болезни: при распространенности 0.7-4.7% потери могут достигать 22.3-31.6%. В Украине средние потери определены в 14%. Защитные мероприятия: обработка семян контактными фунгицидами не эффективна против пыльной головни ячменя. Основным эффективным способом борьбы является протравливание системными фунгицидами. Известны устойчивые сорта ячменя.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Rhynchosporium secalis (Oudem.) J. J. Davis (синоним Marssonia secalis Oudem.).

Фото взято с сайта: www.scri.ac.uk

Фото взято с сайта: www.fitopatoatlas.org.ar

Систематическое положение.

Анаморфа: класс: Hyphomycetes, порядок: Hyphomycetales, семейство: Dematiaceae, род Rhynchosporium; Tелеоморфа: неизвестна.

Морфология и биология.

Ринхоспориоз легко диагностируется на колеоптиле, листьях, листовой обертке, колосковых чешуйках, цветочных чешуях и остях. Первые симптомы проявляются как темно- или бледно серые пятна, которые позже становятся водянистыми. По мере развития инфекции центр пятен становится сухим светло-серым или почти белым, каемка пятна приобретает темно коричневый цвет и может быть окружена хлорозом. Пятна овальные до продолговатых и не ограничены листовыми жилками. Наиболее сильно поражаются листовая поверхность и обертка листа. На генеративных органах пятна с темно-коричневой каймой и светло-коричневой серединой возникают на внутренней поверхность цветковой чешуи у основания остей. Мицелий бесцветный до светло-серого, который можно наблюдать как компактную строму под кутикулой растения-хозяина. Конидии (2-4 x 12-20 µм) образуются на фертильных клетках стромы. Они - бесцветны, с одной перегородкой, цилиндрические до овальных и имеют короткий апикальный клювик. У R. secalis известно образование микроконидий, но их функция неизвестна. Половой стадии у гриба не обнаружено. Инфицированные растительные остатки и семена являются источником первичной инфекции. Отсутствуют сведения о возможности сапротрофного существования гриба в почве. При наличии семенной инфекции мицелиальные гифы, находящиеся в перикарпе и оболочке семени проникают в колеоптиле при прорастании семени. Гриб спорулирует только на влажной поверхности после некротизации зоны пятна. Время увлажнения, требуемое для максимального спороношения уменьшается при повышении температуры.

Распространение.

Болезнь широко распределена во всем мире. В бывшем СССР встречается в Европейской части России: Северо-Западном, Центральном, Уральском районах, Поволжье, Северном Кавказе; на Дальнем Востоке, а также в Белоруссии, Украине, Балтийских странах, Киргизстане.

Условия появления.

Оптимальные условия для формирования конидий - 10°C и 72 часа увлажнения. Более длительный период увлажнения ведет к гибели спор, конидии не формируются при температуре 30°С. Для распространения спор также необходима влажность. Большинство спор, оказавшихся в споровых ловушках были обнаружены только в течение или сразу после дождя или верхней ирригации, таким образом споры распространяются с капельной влагой. На одном пятне можно обнаружить до одного миллиона спор, которые распространяются с капельной влагой или редко по воздуху. Развитие болезни зависит от наличия местного инокулюма, так как распространение спор на дальние расстояния не происходит. Оптимальными температурами для формообразования конидий являются 15 - 20°C, и этот же диапазон температур благоприятен для инфекции. Гриб плохо спорулирует при температуре ниже 5°C или выше 30°C. Температуры от 5 до 30°C типичны для зон возделывания ячменя.

Экономическое значение.

Rh. secalis имеет наибольшее значение на Северном Кавказе, Северо-западном и Центральном районах Нечерноземной зоны РФ, а также в странах Балтии (Латвия, Литва) Белоруссии, Украине. Развитие болезни в этих регионах при благоприятных условиях может достигать 50 - 60 %. Потери урожая при таком развитии болезни могут достигать 28 - 35 %. Выявлено, что потери урожая существенны при развитии болезни более 20%. На северо-западе Украины средние потери урожая от ринхоспориоза составляют 20 %.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Phaeosphaeria nodorum (E. Muell.) Hedjar. (Leptosphaeria nodorum E. Muell., Septoria nodorum (Berk.) Berk).

Фото взято с сайта: www.dirceugassen.com

Систематическое положение.

P. nodorum: царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Dothideomycetidae, порядок Pleosporales, семейство Phaeosphaeriaceae.

Морфология и биология.

Источником первичной инфекции служат растительные остатки, семена и озимый ячмень. Первые признаки заболевания проявляются весной в виде коричневых пятен на листовой пластинке, листовом влагалище или на границе влагалища и листовой пластинки. Позже вдоль листовых жилок появляются овальные красно-коричневые пятна 1-2 см длины с хлоротическим окаймлением. По поверхности пятна разбросаны темно-коричневые пикниды. Пораженные узлы стебля становятся коричневыми, высыхают и покрываются темными пикнидами. Пикниды также могут развиваться на поверхности семян. Они коричневые, шаровидные, 66-150 мкм в диаметре, полупогруженные в эпидермис пораженной ткани. Конидии бесцветные, 13-38.4 x 2.0-3.0 мкм, с 1-3 перегородками, закругленные на конце. В культуре гриб образует темно-фиолетовые колонии с цветом мицелия от розового до белого по краю колонии. Различия ячменных и пшеничных патотипов основано на круге хозяев и морфологии колоний на искусственной питательной среде. Конидии образуются во влажный период и распространяются с капельной влагой, вызывая заражение в течение всей вегетации. В конце сезона на пораженных листьях вслед за пикнидами появляются псевдотеции сумчатой стадии. Псевдотеции от темно-коричневых до черных, погружены в ткань хозяина. Они шаровидные (160-300 мкм в диаметре), с коротким коническим устьицем. Аски цилиндрически-булавовидные, битуникатные с 8 аскоспорами. Аскоспоры превалируют в конце вегетационного сезона и разносятся ветром. Ростковые трубки как конидий, так и аскоспор проникают в ткань листа через устьице или непосредственно разрушая ткань хозяина. Изоляты S. nodorum, выделенные с ячменя, поражают только ячмень.

Распространение.

Болезнь распространена повсеместно в мире. В б. СССР встречается повсеместно в регионах возделывания ячменя. Септориоз ячменя особенно вредоносен в Поволжье, Северном Кавказе, Центрально-Черноземном районе, Северо-Западном и Центральном районах Нечерноземной зоны, на Урале и в Сибири.

Условия появления.

Для заражения ячменя необходим 6-час. период увлажнения. Для прорастания спор и заражения растения оптимальна температура 15-25°С, но болезнь может развиваться в диапазоне температур от 5 до 35°С. Инкубационный период зависит от погодных условий и составляет 10-20 дней. Влажная и ветреная погода способствует образованию эпифитотии.

Хозяйственное значение.

Поражение септориозом приводит к преждевременному усыханию листьев. Защитные мероприятия: использование для посева здоровых семян, протравливание их системными фунгицидами, запахивание растительных остатков, соблюдение севооборота (предпочтительно с предшественником не из семейства злаковых).

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Pyrenophora teres Drechsler

Фото взято с сайта: www.agric.wa.gov.au

Систематическое положение

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Dothideomycetidae, порядок Pleosporales, семейство Pleosporaceae.

Морфология и биология.

Название сетчатая пятнистость обусловлена симптомом сетки, образующейся на листьях ячменя: на листьях взрослых растений образуются узкие, темно-коричневые некрозы в виде полосок, состоящих из продольных и поперечных коричневых штрихов, образующих рисунок сетки. Сильно пораженные листья полностью некротизируются и высыхают. Гриб P. teres существует в двух формах: P. teres f. teres, вызывающей симптомы типично сетчатых пятен, и P. teres f. maculate, вызывающей симптом округлой пятнистости (spot type). Spot type симптомы характеризуются темно-коричневыми округлыми до эллипсоидальных (3 х 6 мм) пятнами, окруженными хлорозами. Различие типов симптомов обусловливаются как генотипом растения - хозяина, так и изолятом возбудителя болезни. Кроме листьев гриб поражает листовую обертку, стебель и колос растений. Конидиеносцы обычно выходят из межклетников эпидермальных клеток или из устьиц одиночно или группами по 2-3. Они утолщены в основании, вначале почти бесцветные, затем темнеют до коричневого цвета (200-11 мкм). Конидии правильно цилиндрические, бесцветные, до слабо окрашенных (светло-оливковые), с перегородками от 1 до 14 (70-160 x 16-23 мкм). Псевдотеции 1-2 мм в диаметре, покрыты темными щетинками. Аски (30-61 x 180-274 мкм) булавовидные, с округлой вершиной. Аскоспоры (18-28 x 43-61 мкм) светло-коричневые, эллипсоидальные, с 3-4 поперечными и одной продольной в центральной клетке перегородками. P. teres также образует пикниды на естественных и искусственных субстратах. Пикниды округлые, либо грушевидные, 64-172 мкм в диаметре, от желтых до коричневых. Пикнидиоспоры (1.0-1.9 x 1.4-3.2 мкм) бесцветные, одноклеточные, сферической формы. Функция пикнидиальной стадии неизвестна. P. teres сохраняется мицелием в семенах, на растительных остатках, на которых также возможно образование псевдотециев, или на озимом ячмене. Вторичным инокулюмом являются конидии, образующиеся на поверхности пятен, возникших от первичной инфекции. Инкубационный период зависит от погодных условий и составляет от 20 часов до 20 дней.

Распространение.

Болезнь распространена повсеместно в мире. В СНГ повсеместно в регионах возделывания ячменя. P. teres особенно вредоносен.

Условия появления.

Спороношение на листьях ячменя появляется при 100% относительной влажности воздуха в диапазоне температур от 15 до 25°C; оптимальной температурой является 22°C. Инфекция развивается сильнее при продолжительном периоде высокой относительной влажности воздуха (10-30 часов и более). Новая генерация конидий образуется на 5-20 день в зависимости от погодных условий. Наибольшие потери урожая наблюдаются при раннем и сильном поражении флагового листа. Конидии распространяются ветром или дождем.

Хозяйственное значение.

Сильное поражение приводит к полной некротизации листьев и их усыханию, что является причиной снижения массы зерна. Вредоносность болезни проявляется также в уменьшении числа колосьев и числа зерен в колосе. Популяции возбудителя высоко гетерогенны по признаку вирулентности. На Северном Кавказе, Северо-Западном и Центральном районах Нечерноземной зоны, Южном Урале, на Дальнем Востоке, а также в Балтийском регионе (Латвия, Литва), Белоруссии, Украине, Казахстане эпифитотии возникают 4-5 раз в течение 10 лет; потери урожая при эпифитотии могут достигать 36.8-45%. Защитные мероприятия: уничтожение растительных остатков, обязательное протравливание семян системными фунгицидами, опрыскивание вегетирующих растений может быть эффективно, но не всегда экономически выгодно. Возделывание устойчивых сортов - один из самых эффективных, экономичных и экологически безопасных методов защиты. Поскольку популяции гриба отличаются высокой гетерогенностью по вирулентности необходима, ротация сортов с различными генами устойчивости.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Cochliobolus sativus (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur (Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker.

Фото взято с сайта: commons.wikimedia.org

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Dothideomycetidae, порядок Pleosporales, семейство Pleosporaceae.

Морфология и биология.

Источником первичной инфекции являются растительные остатки, семена, почва, озимый ячмень и злаковые травы. Кроме пятнистости листьев, патоген может поражать корни, колос и зерно. Симптомы темно-бурой пятнистости варьируют в зависимости от генотипа растения-хозяина, фазы развития растения, условий окружающей среды. Первые признаки болезни появляются на проростках весной, в виде овальных коричневых пятен 2 x 5 мм с отчетливым хлоротичным окаймлением. Пятна могут развиваться на листьях и листовых влагалищах на всех стадиях развития растения. На взрослых растениях они округлые до продолговатых, размером 2-5 x 15-20 мм, ограничены жилками, темно-коричневые, окруженные хлорозом. При сильном развитии болезни пятна сливаются и покрывают весь лист. При сильном поражении листьев и благоприятных погодных условиях гриб поражает также колос и зерно, вызывая симптом черного зародыша. Мицелий B. sorokiniana темно-оливкового до коричневого цвета. Конидиеносцы (50-150 x 6.0-8.5 мкм) одиночные или групповые. Конидии (30-134 x 12-30) оливково-коричневые, удлиненно-яйцевидные, с 3-10 поперечными перегородками, с закругленными концами. Прорастают полярно из двух крайних клеток. Гриб образует токсины, способные вызывать симптомы болезни (основной токсин - гельминтоспорол). Половая стадия в природе встречается крайне редко. Псевдотеции Cochliobolus sativus могут быть получены в лабораторных условиях при нанесении суспензии конидий изолятов различного типа спаривания на автоклавированные зерна ячменя, помещенные на синтетическую питательную среду. Псевдотеции черные, шаровидные, 300-400 мкм в диаметре, с вытянутым сосочковидным отверстием, 50-200 мкм длиной. Сумки (20-35 x 120-250 мкм) бесцветные, с 4-10 перегородками, спирально закрученными внутри сумки.

Распространение.

Болезнь распространена повсеместно в мире. На территории б. СССР - повсеместно в регионах возделывания ячменя.

Условия появления.

Длительный период (более 16 часов) теплой (выше 20°С) и влажной погоды способствует развитию эпифитотии. Инкубационный период зависит от условий внешней среды и составляет 3-6 дней. Наибольшие потери урожая наблюдаются при раннем и сильном поражении флагового листа.

Хозяйственное значение.

B. sorokiniana особенно вредоносен на Северном Кавказе, Центрально-Черноземном районе, Северо-Западном и Центральном районах Нечерноземной зоны, в Западной и Восточной Сибири. В Казахстане потери урожая зерна при сильном развитии болезни могут достигать 25 -45 %; в России - 41,4 %. Поскольку главным источником инфекции служат зараженные семена, основным методом борьбы является их протравливание контактными и системными фунгицидами. Необходимо соблюдение агротехнических мероприятий, связанных с уничтожением растительных остатков (вспашка с оборотом пласта), а также севооборота с использованием в качестве предшественника непоражаемых культур (не злаковые). Опрыскивание вегетирующих растений фунгицидами может значительно снизить вредоносность болезни, но при эпифитотийном развитии требуется несколько обработок, что значительно снижает их экономическую эффективность. Наиболее экономически выгодным и экологически безопасным способом борьбы является возделывание устойчивых сортов.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Грибы рода Fusarium - Fusarium graminearum Schwabe(= Gibberella zeae), F. avenaceum (Fr.) Sacc. (=Gibberella avenacea R.J. Cook), F. poae (Peck) Wollenw., F. sporotrichioides Sherb., F. culmorum (W.G. Sm.) Sacc.

Фото взято с сайта: www.apsnet.org

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Sordariomycetidae, порядок Hypocreales, семейство Nectriaceae.

Морфология и биология.

На колосковых чешуях при благоприятных условиях формируются спородохии гриба ярко оранжевого цвета, колоски приобретают темно-коричневый оттенок. Пораженное зерно становится белесым или имеет грязно- коричневый оттенок. Иногда на зерне появляется розово-оранжевый налет мицелия и спор. Конидиальная стадия представлена многоклеточным мицелием и макроконидиями (20-70 µ) с различным количеством перегородок. Грибы зимуют мицелием и хламидоспорами в инфицированных растительных остатках и семенах. Вид F. Graminearum образует половую стадию, которая сохраняется на растительных остатках и служит источником инфекции в последующий вегетационный период. Заражение растений происходит в период цветения и созревания.

Распространение.

Фузариоз колоса распространен повсеместно, где выращивается ячмень. Однако наиболее вредоносен в районах с влажными условиями в период вегетации. В России эпифитотии фузариоза колоса ячменя случаются часто (как минимум, 1 год из 2-3 годов вегетации процент зараженных семян более 5%) на Северном Кавказе, Дальнем Востока и северо-западе России. В центральной части России, на Урале, Балтийских странах, юго-западе Украины, Белоруссии заболевание отмечается спорадически, когда в период цветения и колошения ячменя наблюдаются влажные условия (Шипилова, 1994; Левитин и др., 1994; Буга, 1999; Пирязева, 2001; Gagkaeva, 2003). В Средней Азии, Казахстане условия слишком сухие для развития фузариоза.

Условия появления.

Развитию заболевания способствует влажная погода в период колошения и созревания культуры.

Хозяйственное значение.

Фузариозные зерна обычно легковесные и плохого качества, теряют жизнеспособность или являются причиной гнили проростков. Рост грибов приводит к накоплению в пораженном зерне токсических метаболитов (микотоксинов), опасных для здоровья людей и животных. Защитные мероприятия: чередование зерновых культур с перерывом в севообороте, как минимум, на один год; посев ячменя в хорошо подготовленную почву, уменьшение растительных остатков на поверхности почвы. Устойчивых сортов к болезни не существует, однако некоторые сорта являются толерантными. Протравливание семян перед посевом может снижать запас инфекции на семенах. Обработка растений ячменя во время вегетации фунгицидами против фузариоза колоса не проводится.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006