Карантинные

(Ambrosia psilostachya D. С. )

Семейство Астровые

(Asteraceae)

Распространение: Северная и Центральная Америка — Канада, Мексика, США; Австралия и Океания — Австралия.

В России сорняк распространен ограниченно в Башкирии, Волгоградской, Самарской, Оренбургской областях и Ставропольском крае. Опасен для всей европейской части страны, кроме северных областей.

Засоряемые культуры и угодья: зерновые и пропашные культуры, сеяные многолетние травы, луга, пастбища, обочины дорог и другие необрабатываемые земли.

Вредоносность. Засоряет посевы сельскохозяйственных культур и различные земельные угодья; опасный аллерген.

Биологические особенности. Корнеотпрысковый сорняк, внешне напоминающий амброзию полыннолистную, но с более низким стеблем (до 1,5 м) и сильным опушением, отчего все растение выглядит серым. Основная масса корней располагается в слое 8—10 см. От них отходят вертикальные побеги, дающие начало новым растениям. Семенное размножение имеет второ¬степенное значение. Семян образует мало. В полевых условиях они начинают прорастать при температуре 13—15°С.

Карантинные мероприятия те же, что и против амброзии полыннолистной.

Меры борьбы. Агротехнические. На засоренных полях и других угодьях применяется метод истощения — 2—3-кратное послойное лущение с последующей глубокой вспашкой в сентябре — октябре. Поле оставляют под пар с последующим посевом озимых.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

(Ambrosia artemisifolia L.)

Семейство Астровые

(Asteraceae)

Распространение.

Европа — Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Италия, Польша, Португалия, ФРГ, Франция, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Молдова, Украина; Азия — Корейский полуостров, Азербайджан, Япония; Северная и Центральная Америка — Гваделупа, Канада, Куба, Мартиника, Мексика, США; Южная Америка — Аргентина, Боливия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили; Австралия и Океания — Австралия. В России имеет ограниченное распространение – Краснодарский край и другие южные регионы. Продвижение на север лимитируют в основном длина дня и температура, так как растение короткого дня с вегетационным периодом 150—170 дней.

Вредоносность.

Обладая мощными надземной массой и корневой системой, сорняк сильно иссушает и обедняет почву. Так, при средней густоте стояния растений он забирает с 1 га до 2000 т воды, что соответствует 200 мм осадков, выносит из почвы столько питательных веществ, сколько содержится в 7—8ц минеральных удобрений. В результате урожай сельскохозяйственных культур рез¬ко снижается, а при сильном засорении полностью погибает.

Распространяется сорняк с семенами, почвой, разносится потоками воды.

В последние годы при досмотре на пограничных пунктах семена амброзии обнаруживали в пшенице, кукурузе, поступивших из США, Канады, Аргентины и Венгрии; в сое — из США, соевом шроте — из Бельгии, Голландии, Бразилии, ФРГ; семенах трав — из Венгрии.

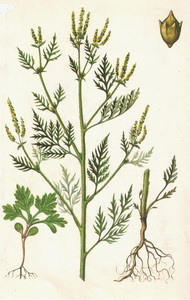

Биологические особенности.

Амброзия полыннолистная — однодомное растение. По внешнему виду напоминает полынь обыкновенную, чернобыльник — Artemisia vulgaris, но не имеет резкого характерного полынного запаха.

Все растение опушено. Стебель прямой, ветвистый. Корень стержневой, веретеновидный, с разветвлением, проникает на глубину до 4 м. Листья черешковые, супротивные или очередные, однажды или дваждыперистые с тупыми или заостренными долями, длиной 5—10 см. Верхняя сторона темно-зеленая, нижняя — сероватая, опушенная. Мужские цветки собраны в корзинки и колосовидные соцветия на верхушках побегов. Женские цветки располагаются в пазухах листьев или у основания мужских соцветий по 2—3 вместе. Семена амброзии представляют собой плод обратнояйцевидной формы, к основанию клиновидно-сжатый, с 5—10 мелкими шипиками вокруг более крупного на верхушке плода. При механических повреждениях оболочка плода легко снимается и остается семянка — гладкая, блестящая, оливково-серая и коричневая. Одно растение дает 30—40 тыс. семян, а некоторые экземпляры — до 100 тыс.

Первые всходы амброзии появляются в конце марта, массовые — при среднесуточной температуре почвы 8—10° С, в апреле — начале мая. Оптимальная температура для прорастания семян 22—24° С.

Цветение начинается в конце июля и продолжается до октября. Плодоносит в сентябре и октябре.

Меры борьбы.

Агротехнические — правильное чередование культуры в севообороте, своевременная и тщательная обработка почвы, оптимальные сроки и высокое качество сева, своевременный уход за посевами.

При размещении культур на засоренных амброзией землях необходимо учитывать, что посевы поздно убираемых пропашных культур могут быть основными источниками повторного засорения полей и поэтому требуют особенно тщательного ухода. Не следует допускать посева пропашных после пропашных, особенно таких звеньев, как кукуруза — подсолнечник. При возделывании пропашных очень важно уничтожать сорняки в допосевной период. До 80 % проростков и всходов амброзии полыннолистной уничтожает боронование, проводимое до всходов и по всходам.

Рано убираемые (до цветения амброзии) озимые хлеба при оптимальной густоте стояния в сильной степени подавляют сорняк. Яровые же хлеба слабо угнетают амброзию и требуют механической и химической прополки.

Основная обработка почвы после рано убираемых культур может проводиться по типу обычной зяби, полупаровой обработки, послойной зяби и т. д. При этом важно, чтобы первая обработка начиналась вслед за уборкой для тщательного уничтожения вегетирующего сорняка.

Подготовка почвы под озимые после пропашных культур должна состоять из 2—3 послойных лущений на глубину 10—12 см сразу после уборки предшественника. Так же готовится зябь, если в посевах пропашных амброзия обсеменилась.

При уходе за посевами кукурузы, сорго, гороха, подсолнечника, картофеля важно провести боронование за 1—2 дня до появления всходов слепое, а на загущенных посевах — по всходам.

Особое значение имеет уничтожение сорняка в посевах конопли, так как их семена почти неразделимы.

Очищению полей от сорняка способствуют различные виды занятых паров, особенно с посевами эспарцета, ржи, вики с овсом и гороха с овсом, которые убирают на сено, силос, а затем почву готовят по типу полупаровой обработки.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

(Ambrosia trifida L.)

Семейство Астровые

(Asteraceae)

Распространение:

Европа — Бельгия, Нидерланды, Норвегия, ФРГ, Швейцария, Швеция; Азия — Япония; Северная и Центральная Аме¬рика — Канада, Мексика, США.

В России есть отдельные очаги в Башкирии, Волгоградской, Воронежской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской областях, Краснодарском крае, Северной Осетии, Ингушетии.

Засоряемые культуры и угодья: яровые зерновые, пропашные культуры, огороды, сады, берега рек, овраги, обочины дорог и другие необрабатываемые земли.

Вредоносность.

Засоряет культуры, в сильной степени иссушает и истощает почву, снижает урожай. Вызывает заболевание поллинозом.

Распространяется, как и амброзия полыннолистная, но возможность заноса ее семян на новые места еще большая, так как они созревают раньше и более плавучие.

Биологические особенности.

Однолетний яровой сорняк. Всходы появляются в конце апреля — первой половине мая.

Наиболее дружно семена всходят с глубины 3—5 см при температуре 5—6° С, оптимальная температура 20—25°С.

Стебель прямой, ветвистый, листья 3—5-раздельные. Высота растений достигает 3 м и более. Цветет в июне, плодоносит в июле. Одно растение дает до 5 тыс. семян, более крупных, чем у амброзии полыннолистной. В сельскохозяйственной продукции встречаются только плоды (длина 8,5—13 мм, ширина 3,5—6 мм, масса 1000 плодов 11—18 г). Свежесозревшие семена прорастают плохо.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

(Jva axillaris Pursh.)

Семейство Астровые

(Asteraceae)

Распространение.

Северная и Центральная Америка — Канада, Мексика, США; Австралия и Океания — Австралия.

В России не зарегистрирован. Может распространяться и засорять поля в южной и средней полосе европейской части страны, в первую очередь на солонцеватых почвах Юга и Юго-Востока.

Засоряемые культуры и угодья.

озимые и яровые зерновые, сеяные многолетние травы, луга, пастбища, обочины дорог, откосы оросительной сети и другие необрабатываемые земли.

Вредоносность.

Очень вредоносный и трудноискореняемый сорняк. В США его называют «смертоносным» из-за способности в сильной степени подавлять развитие и рост культурных растений, особенно яровых зерновых, начало развития, которых совпадает с началом вегетации сорняка. Одно растение бузинника способно через 15 месяцев занять своими надземными побегами площадь диаметром около 3 м. Корнеотпрысковый многолетник.

Биологические особенно 15—60 см, листья мелкие, обратнояйцевидные, продолговатые, длиной не более 25 см, покрыты волосками. Цветки зеленовато-желтые, раздельнополые. Плод – яйцевидная семянка, часто покрыта липким веществом (в отличие от семянки Ciclachaena xanthifolia Nutt. не имеет точечно-вдавленных бороздок на поверхности).

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

(Acroptilon repens (L.) DC.)

Семейство Астровые

(Asteraceae)

Распространение

Азия, Северная Америка, Австралия. В России - Волгоградская, Воронежская, Саратовская и Оренбургская области, в Ставропольском крае и Калмыкии.

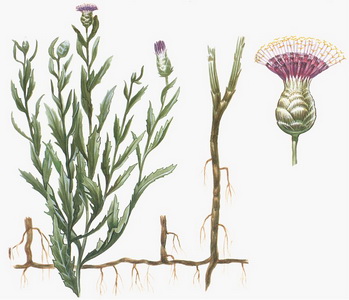

Биологические особенности

Паутинно-опушенное многолетнее растение, размножающееся семенами, корневой порослью и корневищами. Стебель прямой, граненый, ветвистый, сильнооблиственный, высотой 20-40 см. Листья сидячие - нижние рассеченные или зубчатые, верхние – цельнокрайные. Корзинки одиночные, расположены на концах ветвей. Цветки двуполые, трубчатые, с красновато-розовым венчиком. Одно растение образует до 700 семянок. Семянка с легко опадающим хохолком, плоская, бороздчатая, голая, обратнояйцевидной формы. При увлажнении она покрывается коллоидной слизью. Это свойство используют при выделении семянок сорняка из семенного материала бобовых трав.

Распространяется при завозе семян.

Вредоносность

Самый злостный и трудноискореняемый сорняк из корнеотпрысковых. При сильном засорении полностью вытесняет другие растения и резко снижает или совсем уничтожает урожай сельскохозяйственных культур. Одно материнское растение может образовывать куртину 5-6 м в диаметре с числом стеблей в отдельных случаях до 400 на 1 м2.

Карантинные мероприятия

Наложение карантина на хозяйство, населенный пункт или весь район, где выявлен горчак ползучий; локализация и ликвидация выявленных очагов; запрещение посева семенами, засоренными горчаком; очистка семян зерновых и других культур, трав.

Меры борьбы

Агротехнические меры направлены на истощение пластических веществ, накопленных в корневой системе сорняка. Многократные подрезки корней, проводимые высококачественно и своевременно в течение нескольких лет, способствуют постепенному их отмиранию. Наиболее успешна борьба с горчаком розовым в паровом поле.

Глубокая вспашка (на 28 — 30 см), а также полуплантажная (на 40 — 45 см) и плантажная (на 60 — 65 см) обработки улучшают плодородие почвы и способствуют дальнейшему угнетению сорняка.

Послойная обработка пара культиваторами-плоскорезами, начиная с глубины 28-30 см с постепенным уменьшением к посеву до 6-8 см, эффективна в борьбе с горчаком на средне- и сильно засоренных почвах.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

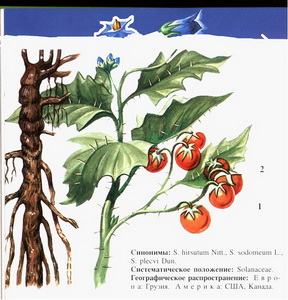

Solanum carolinense L.

Семейство пасленовые

(Solanaceae)

Распространение

Северная и Центральная Америка — Канада, США. В России зарегистрированы отдельные очаги.

Засоряемые культуры и угодья

Все культуры, возделываемые в субтропической зоне, и необрабатываемые земли.

Вредоносность

В Северной Америке признан очень злостным сорняком. В условиях Грузии еще более агрессивен. Даже небольшие очаги его трудноискоренимы. Засоряя чайные кусты, затрудняет механизированную уборку флешей, снижает качество чайного листа, повреждает шипами руки сборщиц, вызывая опухоли и нарывы.

Переносчик вирусных болезней томатов.

Биологические особенности

Многолетнее корнеотпрысковое растение. Один из наиболее злостных сорняков. Внешне напоминает картофель. Стебель высотой до 120 см, толстый, мясистый, покрыт шипами соломистого цвета. Листья очередные, па коротких черешках, продолговатые или яйцевидные, по краю волнистые, покрыты звездчатыми волосками. Цветки бледно-лиловые или белые — венчик пятизубчатый. Плод — сочная ягода оранжево-жел¬того цвета. Семена плоские светло-желтого или золотисто-коричневого цвета, слегка бугорчатые.

Размножается семенами и корневой порослью и отрезками кор¬ней, очень трудно поддается уничтожению.

Распространяется семенным и посадочным материалом и другими растительными грузами.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

(Solanum rostratum Dum.)

Семейство пасленовые

(Solanaceae)

Распространение

Европа — Австрия, Болгария, Дания, ФРГ, Чехия; Северная и Центральная Америка — Ка¬нада, Мексика, США; Австралия и Океания — Австралия.

В России зарегистрированы отдельные очаги в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Северной Осетии. Может проникнуть до 55° с. ш. (Казань, Москва), поэтому представ¬ляет опасность для всей средней и южной части страны.

Засоряемые культуры и угодья

Пропашные, яровые зерновые, огороды, сады, луга, пастбища, обочины дорог и другие необрабатываемые земли.

Вредоносность

Опаснейший сорняк, размножается очень быстро и значительно снижает урожай культурных растений. Своими грубыми стеблями и острыми шипами резко ухудшает качество сена и силоса; сильно засоренная им солома непригодна даже на подстилку.

Основное кормовое растение для колорадского жука и картофельной моли. Рассадник (как и другие пасленовые) вирусных болезней картофеля и томатов.

Биологические особенности

Поздний яровой сорняк. Стебель деревянистый, сильно ветвящийся, длина его достигает 100 см, диаметр куста до 70 см. Листья лировидные, дваждыперистораздельные, длина их 5—10 см. Цветки собраны в кисть, желтого цвета. Все растение густо опушено звездчатыми волосками и усажено шиловидными шипами. Плод одногнездная ягода. Всходы появляются с глубины до 15 см.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

(Solanum Triflorum Nutt.)

Семейство пасленовые

(Solanaceae)

Распространение

Паслен трехцветковый — аборигенное растение Северной Америки. Произрастает в Европе — Словакия, Чехия; Северной Америке — Канада, США.

В Российской Федерации небольшой очаг сорняка был обнаружен в 1960 г. на полях Сибирского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Омской области. В настоящее время, кроме Омской области очаги паслена трехцветкового имеются в Алтайском крае.

Засоряемые культуры и угодья: Засоряет поля, сады, огороды, луга и необрабатываемые земли.

Биологические особенности

Паслен трехцветковый—однолетнее растение, размножается семенами. Стебли прямые слабоопушенные, сильноветвистые, длиной 20-80 см. Листья очередные, перисторассеченные или глубокораздельные, удлиненные или овальные, рассеянно опушенные простыми волосками, длиной 2,5—7,5 см. Цветки (по I— 3) в пазухах листьев, венчик белый, колесовидный пяти-лопастный, в диаметре 0,6—0,9 см. Плод — ягода зеленого или желтого цвета до 1,2 см в диаметре. Ягоды ядовитые. Семена обратнояйцевидные, плоские, мелкоямчатые, от желтого до светло-коричневого цвета. Масса 1000 семян от 0,7 до 1,3 г.

Массовые всходы паслена трехцветкового в условиях Омской области обычно появляются в первой половине июня, а при теплой погоде — и в мае. Единичные всходы наблюдаются в течение почти всего лета. Всходы могут появиться с глубины обычно 7 см, оптимальная глубина — 2—3 см.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

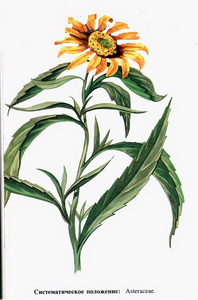

Helianthus ciliaris D. С.

Семейство Астровые

Asteraceae

Распространение

Европа — Швеция; Северная Америка — США.

В России не зарегистрирован.

Засоряемые культуры и угодья

Полевые культуры, обрабатываемые и необрабатываемые земли.

Вредоносность

Злостный сорняк, особенно вредит на об¬рабатываемых землях, где корни его проникают на большую глуби¬ну и уничтожить их очень трудно.

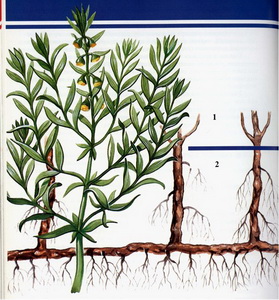

Биологические особенности

Многолетник, стебель высотой до 70 см, прямой, гладкий, листья супротивные, ланцетные, зубчатые 2-6 см длиной, 0,5-2 см шириной, к основанию суженные. Корзинки мелкие (диски 2,5-4 см в диаметре) расположены по 3-4 на концах стеблей и ветвей. Язычковые цветки желтые, трубчатые цветки коричневые или красноватые. Все растение имеет серовато- или голубовато-зеленый оттенок. Период вегетации длинный.

Подсолнечник реснитчатый размножается семенами и корневыми отпрысками.

Карантинные мероприятия

досмотр и экспертиза подкарантинного семенного материала. Условия использования засоренной продовольственной, фуражной и технической продукции оп¬ределяет в каждом случае Госкарантининспекцией.

Меры борьбы

Сорняк трудноискореним. При обнаружении небольшого очага растения подсолнечника следует вырвать и сжечь, а почву перекопать и выбрать корни сорняка.

При выявлении подсолнечника на значительной площади засоренный участок следует вывести из севооборота на 3-5 лет и обработать его по типу чистого пара, применяя глифосат содержащие препараты 1,5-2 кг/га по д.в. в фазу 2-4 настоящих листьев; арсенал в норме 0,75 кг/га в ранние фазы развития.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

Striga hermonthica Benth.

Семейство Норичковые

(Scrophulariaceae)

Распространена в Азии — Бирма, Индия, Пакистан; в Африке — Гвинея, Египет, Зимбабве, Судан, Эфиопия.

По биологическим особенностям близка к стриге желтой, но значительно крупнее ее. Стебель волосисто-шероховатый, слобоветвистый, малооблиственный.

Листья линейные, цельнокрайние, нижние супротивные, верхние очередные.

Цветки крупные, собраны в длинные кисти. Венчик красно-розовый.

Факультативный паразит, размножающийся семенами.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

(Striga lutea Lour.)

Семейство Норичковые

(Scrophulariaceae)

Широко распространенный вид из более чем 60 видов рода Striga. Произрастает во многих стра¬нах Азии, Африки, Северной Америки (США), Австралии. С 1956 г. числится в двух штатах США. В России не зарегистрирована.

Вредоносность

Поражает посевы риса в юго-западной Азии (Индия, Индонезия, Бирма), кукурузы и сорго—в южной и тропической Африке и на о. Мадагаскар.

Биологические особенности

Хлорофиллосодержащее, образующее семена, полупаразитическое однолетнее растение. Поражает более 60 растений-хозяев: сельскохозяйственные культуры, сорняки. Однако имеет более узкий круг растений-хозяев, чем, например, стрига очанковидная: семена не прорастают без стимулирования корнями поражаемых растений.

Процесс паразитирования начинается с того, что стрига через га-устории выделяет в сосудистую систему растения-хозяина вещества, задерживающие транспирацию.

Пораженное растение отстает в росте, увядает или полностью засыхает.

Размножается только семенами. Период покоя семян 15-15 месяцев.

При отсутствии благоприятных условий для прорастания, в первую очередь стимулирующих корневых выделений, семена переходят в состояние биологического покоя и могут сохраняться в почве до 20 лет.

Наибольший вред причиняют на истощенных и плохо обработанных почвах.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».

Striga Euphrasioides

Семейство Норичковые

(Scrophulariaceae)

Широко распространена в Азии — Бирма, Вьетнам, Индия, Индонезия. Обнаружена на Гималаях на высоте до 1200 м над уровнем моря. Многолетнее травянистое растение, полупаразитное. Поражает главным образом сахарный тростник, но может встречаться на рисе, кукурузе, сорго. Иногда растет в отсутствие растения-хозяина, достигает высоты более 1 м. Стебель шершавый или щетинистый, варьирующий по внешнему виду от простого нитевидного до утолщенного и разветвленного.

Листья линейные, белые, собраны в колосовидное соцветие. Чашечка с 15 продольными жилками, колокольчатая, остается при плоде.

Плод – коробочка. Семена могут прорастать и в дистиллированной воде.

В отличие от других видов, они очень хорошо и быстро прорастают в воде, в не зоны корневых выделений растения-хозяина, однако дальнейшее развитие проростка происходит только на корнях растения-хозяина.

Биологические особенности сорных растений даны по книгам Баздырева Г.И., Смирнова Б.А. (1986); Котта С.А. (1969); Доспехова и др., (1977); Фисюнова А.В. (1984); Михайловой М.Ф. (1993). Рисунки сорняков приведены из книги Фисюнова А.В. «Сорные растения».