Картофель

Potato virus Y potyvirus

Фото взято с сайта: www.doacs.state.fl.us

Систематическое положение.

Царство Vira, группа Potyvirus, семейство Potyviridae. ICTV десятичный код 57.0.1.0.058. Штаммы: YN (штамм некроза жилок табака), YO (обыкновенный штамм), YC (штамм акропетального некроза) (Loebenstein G., Berger P.H., Brunt A.A., Lawson R.H., 2000).

Морфология и биология.

Симптомы поражения У-вирусом картофеля (YВК) варьируют в зависимости от штамма вируса и сорта хозяина. Обыкновенная мозаика листьев, посветление жилок, морщинистость, некротизация жилок. Вирионы нитевидные, гибкие, 730 х 10 нм. Температура инактивации вируса 52-62°С, предельное разведение - 1:100, потеря инфекционности при выстаивании в соке - 48-72 часа. Инфекция распространяется клубнями, а от растения к растению - посредством тлей. Среди них наиболее значима персиковая тля (Myzus persicae Sulz.); другие переносчики - крушинная (Aphis nasturtii Kalt.), черная бобовая тля (A. fabae Scop.), обыкновенная картофельная тля (Aulacorthum solani Kalt.). В отдельных случаях возможна контактная передача инфекции (Зыкин А.Г., 1970; Амбросов А.Л., 1975; Блоцкая Ж.В., 2000).

Распространение.

На территории б. СССР YВК распространен повсеместно в пределах зоны возделывания картофеля. Заболевание является вредоносным в Белоруссии, Латвии, Литве, Молдове, Украине, Северном Кавказе, Центральном, Северо-Западном регионах России, а также на Дальнем Востоке (Зыкин А.Г., 1976; Рейфман В.Г., 1966; Созонов А.Н., 2005).

Условия появления.

Экологические факторы оказывают влияние в основном на развитие и динамику численности тлей-переносчиков вируса. Передача YВК происходит через клубни картофеля, в результате патоген может устойчиво поддерживаться в культуре картофеля независимо от наличия или отсутствия природных резерваторов (Власов Ю.И., 1974; Власов Ю.И., Ларина Э.И., 1982).

Хозяйственное значение.

Широкая специализация YВК позволяет заражать широкий круг культурных растений (картофель, перец, томат, баклажан и др.). Вредоносность на картофеле в годы эпифитотий может достигать 60-80% (Амбросов А.Л., 1975; Шелабина Т.А., 1989). Особенно вредоносен YВК в Центральном и Южном регионах России. Защита от распространения YВК состоит в получении здорового исходного семенного материала картофеля, а также борьбе с тлями - переносчиками вируса.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Alternaria solani Sorauer.

Фото взято с сайта: www.forestryimages.org

Фото взято с сайта: vegetablemdonline.ppath.cornell.edu

Систематическое положение.

Царство Fungi, отдел Ascomycota, класс Ascomycetes, подкласс Dothideomycetidae, порядок Pleosporales, семейство Pleosporaceae.

Морфология и биология.

Поражаются листья, стебли и клубни. Первичное проявление болезни наиболее часто наблюдается на старых листьях. Пятна темно-коричневые округлые с четко выраженной концентрической зональностью. Пятна располагаются в основном в центре листовых пластинок. За период вегетации картофеля пятна увеличиваются в размере, листья желтеют и преждевременно засыхают или опадают. На стеблях пятна вытянуты в длину и не имеют резких границ. В период уборки картофеля споры гриба с пораженных листьев и ботвы могут попасть на клубень и заразить его, но проявление инфекции наблюдается только через несколько месяцев хранения картофеля. На поверхности клубня появляются бурые вдавленные сухие пятна неправильной формы, мякоть под которыми превращается в сухую темно-серую или коричневую массу. Поверхность пятен часто морщинистая. Гриб зимует мицелием, конидиями и хламидоспорами в почве, в отмерших листьях и пораженной ботве. Весной при влажной теплой погоде происходит активная споруляция гриба и заражение картофеля. Гриб A. solani продуцирует крупные многоклеточные (15-19 х 150-300 µ) конидии обратнобулавовидной формы с длинным острым отростком, варьирующие по цвету от палевых до темных. Палевые или светло-коричневые конидиеносцы одиночные или в небольших группах. Конидии разносятся ветром и попадают на листья картофеля. При благоприятных условиях (теплая погода и 95% влажность) конидии инфицируют листья.

Распространение.

Заболевание распространено повсеместно в зонах выращивания картофеля. Ежегодно отмечается в Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном и Дальневосточном регионах (Воловик, Литун, 1975). Альтернариоз высоко вредоносен в Прибайкалье, на Дальнем Востоке, в северо-восточных районах европейской части. Менее интенсивно картофель поражен в центральной части России (Воловик, Гулюкина, 1969).

Условия появления.

Кроме картофеля гриб может заражать томат. Развитию заболевания благоприятствует жаркая погода с кратковременными дождями или обильными росами (Кваснюк, Козловский, 1985). Оптимальная температура для прорастания конидий 24-30°C, минимальная - 7°C. Для прорастания конидий и роста мицелия необходима влажность воздуха 90-100%. Поздние сорта картофеля более устойчивы к болезни, чем ранние. Сильнее поражаются растения, имеющие повреждения или плохо обеспеченные питательными веществами.

Экономическое значение.

Заболевание снижает всхожесть посадочного материала и урожай клубней, вызывает преждевременное отмирание ботвы, ухудшает перезимовку картофеля при хранении. В годы эпифитотий до 75 % ботвы ранних сортов поражается альтернариозом, а урожай клубней снижается более чем на 40% (Ягнешко, 2000). Снижается лежкость клубней при хранении картофеля и способность прорастания клубней в поле после посадки. Защитные мероприятия: отбраковка больных клубней в период хранения картофеля; севооборот с использованием в качестве предшественника злаков; пространственная изоляция картофеля и томата; использование устойчивых сортов. До появления на растениях симптомов болезни рекомендуется опрыскивание фунгицидами. Первая обработка — профилактическая при наступлении погодных условий, благоприятных для развития болезней, но не позднее смыкания ботвы в рядках. Последующие - с интервалом 10-14 дней. Рекомендуется уничтожение или запахивание растительных остатков картофеля.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Фото взято с сайта: kartofel.org

Систематическое положение.

Царство Прокариоты, секция Грамотрицательные аэробные палочки и кокки, семейство Pseudomonadaceae, род Pseudomonas.

Морфология и биология.

Патоген вызывает сосудистое заболевание картофеля. Первые признаки болезни наблюдают в период цветения и формирования клубней. Растения неожиданно увядают, листья сморщиваются и повисают, а нижняя прикорневая часть стебля размягчается и загнивает. Типичным признаком этого бактериоза является расщепление стеблей. Из поперечного их разреза вытекают капли бактериального экссудата бурого цвета. Позднее бактерии проникают в столоны и молодые клубни, вызывая появление бурой окраски сосудистого кольца. Из глазков клубней и мест прикрепления стеблей выделяется экссудат. Патоген представлен пятью расами, из которых для России наиболее опасна поражающая картофель раса 3 (низкотемпературная). Клетки R. solanacearum - палочки, обычно 0.4-0.6 х 1.2-1.5 мкм, подвижные посредством полярного жгутика. Грамотрицательные. На картофельном aгape колонии серые, округлые, блестящие, гладкие, прозрачные (позднее они становятся темными из-за выделения меланина). Оксидазо- и каталазоактивные. На лакмусовом молоке дают щелочь. Крахмал не гидролизуют. Желатин разжижают слабо или не разжижают. Нитраты редуцируют. Твины гидролизуют. Производят кислоту на средах с углеводами на 3-5 день. Индол не продуцируют. Сероводород и аммиак выделяют вариабельно. Оптимум температуры для биотипа - 3-37°С, максимум - 41 °С, минимум - 10°С, критическая температура - 52 °C. Источниками бактериальной инфекции являются зараженная почва, растительные остатки, сорняки из сем. пасленовых и клубни, несущие скрытую инфекцию.

Распространение.

Заболевание распространено в США, Южной Африке, Швеции, Дании, Индии, Японии, на Филиппинах, Новой Зеландии, Австралии и других странах. Бактериоз встречается во многих регионах Российской Федерации - в Ленинградской, Московской, Екатеринбургской, Воронежской, Калининградской областях, в Краснодарском крае, Западной и Восточной Сибири, Приморском крае, а также в Беларуси, Латвии и на Украине.

Условия появления.

Активное развитие бактериоза отмечают в вегетационные сезоны с высокой температурой 20-25°С и значительным количеством осадков.

Хозяйственное значение.

Бактериоз может причинять значительный экономический ущерб. У некоторых сортов в результате накопления инфекции в течение 3 лет отмечают до 43% пораженных растений, снижение их урожая во время вегетации на 40%; при хранении потери могут достигать 50% и более. Зоной наибольшей опасности болезни является Дальний Восток с муссонным климатом, где потери урожая могут быть максимальными. Патоген вызывает поражение более 200 видов культурных и сорных растений. Меры борьбы включают соблюдение севооборота, применение фунгицидов, выращивание устойчивых сортов, посадка высококачественным семенным материалом, тщательный сбор и уничтожение растительных остатков, борьба с сорняками. При диагностике патогена важны высокоточные серологические тесты.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Potato leafroll luteovirus

Фото взято с сайта: vegetablemdonline.ppath.cornell.edu

Фото взято с сайта: www.forestryimages.org

Систематическое положение.

Царство Vira, семейство Luteoviridae, род Polerovirus.

Морфология и биология.

Симптомы проявления заболевания зависят от сорта картофеля, сроков заражения и погодно-климатических условий. На пораженных растениях листья становятся огрубевшими, хрупкими, они скручиваются вдоль средней жилки. Симптомы отмечаются не только на листьях верхних ярусов, но и нижних. Клубни, собранные с больных растений, обычно более мелкие, прорастают тонкими, нитевидными ростками и нередко имеют внутренние некрозы. В целом симптомы поражения во многом зависят от сортовых особенностей картофеля, экологических условий, патогенности штамма вируса. ВСЛК заражает большинство пасленовых культур и передается различными видами тлей, но наиболее эффективным вектором служит тля Myzodes persicae, в которой вирус размножается и находится до конца жизни. Вирионы сферической формы диаметром 24 нм. ВСПК не передается механически, семенами, пыльцой, но передается прививкой.

Распространение.

Широко распространен в местах произрастания картофеля, особенно в зонах с традиционно высокой заселенностью переносчиками и в агроценозах, где анализ семенного картофеля на вирусы не производится. Вредоносность вируса зарегистрирована в Молдавии, на Украине, в республиках Прибалтики, Казахстане, республиках Средней Азии и в Закавказье. На территории России выявлен в Центральном регионе, Нижегородской, Ивановской и Новгородской областях, в Поволжье и на Северном Кавказе.

Условия появления.

Экологические факторы значительно влияют на степень вредоносности вируса, поскольку его распространенность полностью зависит от численности тлей-переносчиков вируса.

Хозяйственное значение.

Заболевание распространено во всех основных зонах возделывания картофеля. Снижение урожайности, по данным Ю.И.Власова и Э.И.Лариной (1982), составляет от 38% до 74%.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Clavibacter michiganensis subsp.sepedonicus (Spieckermann & Kothoff) Davis et al.

Фото взято с сайта: http://photos.eppo.org

Фото взято с сайта: www.forestryimages.org

Систематическое положение.

Царство Прокариоты, секция Грамположительные аэробные палочки, семейство Pseudomonadaceae, род Clavibacter.

Морфология и биология.

Клетки Cl. michiganensis subsp.sepedonicus - короткие (прямые или изогнутые) палочки часто округлой формы, одиночные V- и Y- образные, располагаются парами или цепочками, размером обычно 0.3-0.8 на 1.0-1.4 мкм. Жгутиков не имеют. Аэробы. Грамположительные. На питательных средах колонии растут очень медленно, круглые, гладкие, слабо приподнятые, непрозрачные, блестящие. Их цвет - белый, кремовый до желтого. Желатин не разжижают или разжижают очень слабо. Молоко створаживают (некоторые штаммы пептонизируют). Лакмусовое молоко редуцируют. Оксидазо- и уреазо-отрицательные. Крахмал гидролизуют слабо. Нитраты не редуцируют. NH3 и индол не производят. H2S образуют в незначительных количествах. Казеин не гидролизуют. Ацетат утилизируют. Эскулин гидролизуют. Кислоту дают на сорбите, но не на инулине и рибозе. Оптимальная температура роста 20-23°С, максимальная 30-31 °С, минимальная 3-4 °С. Кольцевая гниль картофеля проявляется на клубнях и взрослых растениях. У клубней обычно поражается сосудистое кольцо. На первой стадии заболевания оно имеет светло-кремовую окраску, затем желтеет и становится коричневым. Бактериоз поражает сосудистую систему растения и протекает медленно, поэтому первые симптомы часто проявляются в период цветения, особенно во влажные холодные годы (тогда болезнь может протекать в скрытой форме). Пораженные растения увядают, их листья желтеют, покрываются пятнами, скручиваются и засыхают. Больные растения часто отстают в росте, становятся карликовыми, с укороченными междоузлиями и сближенным расположением листьев.

Распространение.

Кольцевая гниль картофеля встречается в США, Канаде, Венесуэле, Германии, Финляндии, Франции, Австрии, Дании, Англии, Польше, Бельгии, Чехословакии, Камбодже, Вьетнаме, Непале и других странах мира. Она широко распространена на всей территории б. СССР, где выращивают эту культуру.

Условия появления.

Оптимальному развитию бактериоза на растениях благоприятствует теплая влажная погода в первой половине их вегетации. Бактериоз причиняет наибольший вред в районах с достаточно высокой температурой (оптимальная температура для патогена 21-27 °С) в засушливые годы. При неблагоприятных погодных условиях бактериальная инфекция способна переходить из семенных клубней через столоны в дочерние клубни и там сохраняться в латентном виде до следующей вегетации.

Хозяйственное значение.

Вредоносность кольцевой гнили картофеля заключается в поражении посадочных клубней и растений во время вегетации, а также в гниении клубней в период хранения урожая. Вредоносность этого бактериоза особенно высока в хранилище, если урожай клубней, зараженный внутренней инфекцией патогена, заложен на длительное хранение. Потери урожая зависят также от культивируемого сорта. В отдельных хозяйствах Московской области количество больных растений достигает 15-30% при благоприятных условиях для бактериоза, а количество больных клубней во время хранения 8-12%. В разных климатических областях Беларуси в зависимости от устойчивости сортов количество пораженных кустов обычно колеблется в пределах 0,4-3,8%, а количество больных клубней с симптомами - до 4% , при этом количество клубней с латентной инфекцией бактериоза превышает 20%. Однако на отдельных полях этой страны в эпифитотийные годы насчитывают около 30% больных растений. Меры борьбы включают оптимальную агротехнику, соблюдение севооборота, подбор относительно устойчивых сортов, тщательное уничтожение растительных остатков, обработку семян пестицидами перед посевной, обработку растений пестицидами в течение вегетационного периода.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

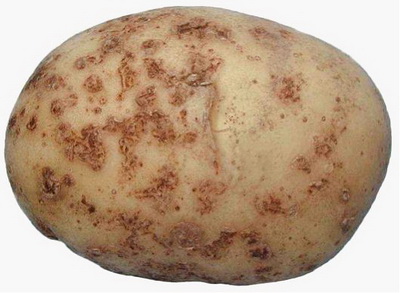

Streptomyces scabies (Thaxter) Waksman et Henrici.

Фото взято с сайта: www.potato.org.uk

Фото взято с сайта: www.sci.fi

Систематическое положение.

Возбудители обыкновенной парши - лучистые грибы, или актиномицеты. Наиболее часто встречается Streptomyces scabies (род Streptomyces).

Морфология и биология.

На поверхности клубня образуются язвы неправильной формы диаметром от нескольких миллиметров до 1 см и более, которые впоследствии увеличиваются в размерах и опробковевают. Различают 4 вида обыкновенной парши: плоскую (поражается кожура или только самый верхний слой перидермы), выпуклую (имеет вид выпуклых бородавок), глубокую (вдавленные в мякоть язвы с приподнятыми краями и коричневатым дном) и сетчатую (сплошная шероховатая поверхность, напоминающая сетку). Развитие различных видов парши зависит от глубины воздействия патогена, что, в свою очередь, определяется сортовыми особенностями картофеля и условиями среды. Актиномицеты, вызывающие обыкновенную паршу, обитают в почве на различных органических остатках и на семенных клубнях. Инфицирование клубней возбудителями происходит с фазы начала клубнеобразования. Проникает патоген в клубень обычно через чечевички, которые разрастаясь разрывают кожуру в разных направлениях, и большая часть перидермы отделяется от лежащих ниже здоровых тканей слоем опробковевших мертвых клеток. Мицелий гриба S. scabies. не септированный, древовидно-ветвящийся. На основных нитях мицелия вырастают воздушные гифы с винтообразно закрученными спороносцами, на которых развиваются мелкие цилиндрические продолговатые споры размером 1.2-1.5х0.8-1.0 мкм.

Распространение.

Заболевание распространено повсеместно в зоне выращивания картофеля (Попкова и др., 1980; Пересыпкин, 1989).

Условия появления.

Возбудитель обыкновенной парши - аэроб, оптимальная температура его развития 25-27°С. Низкая температура почвы в период клубнеобразования тормозит развитие стрептомицетов. Для развития парши обыкновенной оптимальны нейтральная или слабощелочная реакция почвы (рН 6-7.5). Чаще поражаются клубни на легких и суглинистых почвах со слабощелочной реакцией. Развитию заболевания способствует сухая и жаркая погода.

Хозяйственное значение.

Основной вред состоит в снижении качества клубней. Клубни, пораженные паршой, имеют непривлекательный вид и более низкие вкусовые и товарные качества, так как содержат меньше крахмала. Часто парша способствует внедрению в клубни возбудителей сухих и мокрых гнилей. Сильно пораженные клубни непригодны для посадки из-за пониженной всхожести. Защитные мероприятия: высадка здорового посадочного материала, протравливание семенных клубней, выращивание устойчивых сортов, поддержание слабокислой реакции почвы, использование севооборота и сидеральных (зеленых) удобрений.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

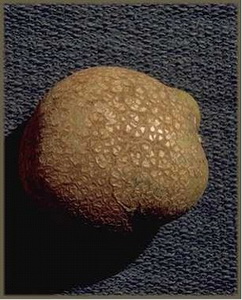

Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Фото взято с сайта: www.bitkisagligi.net

Фото взято с сайта: www.bitkisagligi.net

Систематическое положение.

Царство Protozoa, отдел Plasmodiophoromycota, класс Plasmodiophoromycetes, порядок Plasmodiophorales, семейство Plasmodiophoraceae. Современное название - Spongospora subterranea f.sp. subterranea J.A. Toml.

Морфология и биология.

Возбудитель порошистой парши картофеля (S. subterranea) имеет многоядерные плазмодии размером до 70 мкм. В пораженных клетках они формируют плотные комочки спор. В почве из споры выходят зооспоры размером в диметре до 2.5-4.6 мкм, которые заражают клубни и корни картофеля. Иногда они инфицируют его столоны. Паразит может поражать томат и другие пасленовые (Пидопличко, 1977; Сизова,1976). Заболевание проявляется на поверхности клубней в виде углубленных звездообразных открытых язв, заполненных массой коричневых комочков спор. На пораженных корнях образуются наросты. Источниками инфекции служат споры, которые могут сохраняться в почве свыше пяти лет (Гинфнер и др.,1958), а также пораженные клубни (Горленко, 1968).

Распространение.

Порошистая парша картофеля зарегистрирована в Белоруссии и в отдельных областях Северо-Западного, Волго-Вятского и Центрального регионов России (Горленко, 1968; Воловик и др.,1971).

Условия появления.

Заболевание проявляется в условиях достаточного увлажнения и невысокой температуры почвы.

Хозяйственное значение.

При сильном поражении клубней происходит их полная гибель. Заболевание сильно снижает пищевые и товарные качества картофеля и способствует его поражению гнилостными микроорганизмами. Более эффективными мероприятиями против S. subterranea являются севооборот не менее 5 лет (Гинфнер и др., 1958), предпосадочное протравливание фунгицидами семенного картофеля.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk. (Rhizoctonia solani J.G. Kuhn).

>Фото взято с сайта: www.ces.ncsu.edu

Фото взято с сайта: www.unece.org

Систематическое положение.

T. cucumeris: царство Fungi, отдел Basidiomycota, класс Basidiomycetes, подкласс Agaricomycetidae, порядок Ceratobasidiales, семейство Ceratobasidiaceae. R. solani: царство Fungi, отдел Basidiomycota, класс Basidiomycetes, подкласс Agaricomycetidae, порядок Polyporales, семейство Corticiaceae. Современное название: T. cucumeris.

Морфология и биология.

Поражаются клубни, стебли, столоны и корни взрослых растений. На поверхности инфицированных клубней образуются темные черные коростинки (склероции) различной величины, похожие на комки прилипшей грязи. На ростках, корнях и столонах при поражении образуются вдавленные бурые пятна и язвы. В период вегетации при благоприятных погодных условиях на нижних частях стеблей картофеля может наблюдаться грязно-белый войлочный налет (симптом «белой ножки»), вызываемый половой стадией (телеоморфой) гриба. R. solani сохраняется в виде склероциев и мицелия на клубнях и склероциев в почве на растительных остатках. В условиях повышенной влажности и низких температурах склероции прорастают, образуя мицелий, который проникает в ткань ростков и вызывает образование язв. Мицелий темноокрашенный, склероции черные, неправильной формы. Половая стадия гриба образуется на нижней приземной части стеблей картофеля в середине лета.

Распространение.

Ризоктониоз распространен повсеместно в основных районах выращивания картофеля, но наиболее вредоносен в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Уральском регионах РФ, Западной и Восточной Сибири, Дальнем Востоке, странах Балтии, Белоруссии, Полесье Украины, северных и центральных областях Казахстана. (Бертельц, Бубенцов,1958; Лисютина, 1967; Бордукова, 1970; Воловик и др., 1974,1975; Бубенцов, Сечкина, 1976; Сечкина, 1978; Попкова и др., 1980; Золотарева, Мамакова, 1984; Лейченкова, 1985; Гросс, 1985; Чумаков, Захарова, 1990; Иванюк, Александров, 2000; Заикин, 2003).

Условия появления.

Возбудитель развивается при высокой влажности и температуре от 9 до 27°C (оптимум 15-21°C). Холодная погода в период посадки и до появления всходов, а также сильное переувлажнение почвы усиливают ее вредоносность.

Хозяйственное значение.

Вредоносность заболевания проявляется при всех формах развития болезни: поражении ростков во время хранения клубней и в период вегетации, поражении подземной и надземной части стебля, наличии склероциев на клубнях. Набольшая вредоносность проявляется при образовании язв на теневых ростках в период прорастания картофеля, вызывающих выпады и запаздывание всходов, отставание в росте и развитии растений, что приводит к потере урожая (Гросс, 1985; Попкова, 1980). Во время хранения на пораженных клубнях могут развиваться мокрые гнили. Защитные мероприятия: соблюдение севооборота, сбалансированное внесение органических и минеральных удобрений, оптимальные сроки посадки с правильной глубиной заделки, правильный и своевременный уход и уборка, использование здорового посадочного материала, предпосадочная обработка клубней фунгицидами.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.

Фото взято с сайта: commons.wikimedia.org

Фото взято с сайта: www.kennisakker.nl

Фото взято с сайта: www.phytoma.com

Фото взято с сайта: www.photoshelter.com

Систематическое положение.

Царство Chromista, отдел Oomycota, класс Oomycetes, подкласс Incertae sedis, порядок Pythiales, семейство Pythiaceae. Класс Oomycetes, порядок Peronosporales, семейство Phytophthoraceae, род Phytophthora, вид Phytophthora infestans (Дудка, Бурдюкова, 1996).

Морфология и биология.

Возбудитель болезни поражает листья, стебли и клубни картофеля. Сначала симптомы болезни появляются по краям нижних листьев в виде водянистых пятен. При влажной погоде пятна быстро разрастаются, становятся бурого цвета со светло-зеленым окаймлением. С нижней стороны пятен появляется белый налет спороношения гриба. На стеблях симптомы болезни проявляются в виде темно-бурых пятен, что приводит к надламыванию стеблей. На клубнях фитофтороз проявляется в виде слегка вдавленных пятен свинцово-серого или бурого цвета. Пятна распространяются вглубь клубня, окрашивая мякоть в ржаво-коричневый цвет. В жизненном цикле гриба две стадии: бесполая и половая. При бесполом размножении воздушные гифы гриба формируют спорангии. Спорангии прорастают в воде на поверхности листьев и образуют подвижные двужгутиковые зооспоры. С помощью жгутиков зооспоры передвигаются некоторое время в воде, затем теряют жгутики, покрываются оболочкой (инцистируются) и прорастают ростковой трубкой в ткань растения. В тканях гифа развивается в многоядерный нечленистый мицелий. Способ прорастания спорангиев зависит от внешних условий, особенно от температуры. Зооспоры образуются при низких температурах (4-12°С); при повышенной температуре воздуха (20-27°С) зооспорангий не образует зооспор, а прорастает зародышевой трубкой, которая внедряется непосредственно в растительную ткань. Споры смываются с ботвы, проникают в почву и заражают клубни. Половой процесс происходит только при наличии в популяции двух типов спаривания, обозначаемых как А1 и А2. При слиянии оогония и антеридия, образованных мицелиями разного типа спаривания, появляются ооспоры. Они покрыты толстой оболочкой, что обеспечивают сохранение возбудителя болезни в неблагоприятных условиях. После перезимовки ооспоры прорастают ростковыми трубками, на конце которых образуются спорангии.

Распространение.

Фитофтороз распространен во всех зонах, где выращивается картофель. Однако вредоносность болезни различна в зависимости от климатических и почвенных условий. Зоной слабого развития болезни (до 20% поражения ботвы) является в основном юг б. Советского Союза (Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Грузия и Азербайджан). К зоне среднего развития болезни (от 20 до 50% поражения ботвы) относятся Центрально-Черноземные области РФ, Центральная часть России, Северный Кавказ. Высокая вредоносность фитофтороза (свыше 50% поражения ботвы) проявляется на Северо-Западе, Урале, Сибири и, особенно, на Дальнем Востоке, Камчатке и Сахалине (Попкова, 1972; Чумаков, Захарова, 1990, Захаренко, 2003).

Условия появления.

Развитие эпифитотий фитофтороза зависит в основном от влажности и температуры в течение различных стадий жизненного цикла гриба. При холодной и влажной погоде фитофтороз может в течение одной или двух недель вызвать тотальное уничтожение всех растений на поле. Оптимальный рост гриба и обильная споруляция наблюдаются при 100% влажности и температурах от 15 до 25°C.

Хозяйственное значение.

Фитофтороз картофеля - одно из самых опустошительных заболеваний растений в истории человечества. Кроме картофеля фитофтороз уничтожает посадки томата. Защитные мероприятия: комплекс фитосанитарных мер, использование устойчивых к болезни сортов и фунгицидов.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006

Erwinia carotovora subsp. atroseptica (van Hall) Dye - Черная ножка (мягкая гниль) картофеля.

Фото взято с сайта: www.unece.org

Фото взято с сайта: www.unece.org

Фото взято с сайта: www.bitkisagligi.net

Систематическое положение.

Царство Прокариоты, секция Грамотрицательные аэробные палочки и кокки, семейство Enterobacteriaceae, род Erwinia.

Морфология и биология.

Черная ножка картофеля поражает надземные и подземные части растения в период вегетации, а также в период хранения урожая проявляется в виде гниения клубней. У растений (чаще в период всходов) прикорневая часть стеблей загнивает и приобретает различную окраску (от желто-коричневой до черной). Такие стебли отстают в росте. Их листья желтеют, становятся хлоротическими. Верхние листья мелкие, жесткие, скручиваются вдоль центральной жилки. Больные стебли растут под острым углом, тянутся кверху и легко отделяются от материнского клубня. У зараженных клубней бактериоз проявляется преимущественно в виде загнивания (мягкой гнили) сердцевины со стороны столона (реже в тех местах, куда попала инфекция), что ведет, как правило, к выпадению куста. Эта пораженная мякоть окрашивается в темно-коричневый и черный цвет, приобретает резкий неприятный запах. Здоровые клубни могут заражаться при механическом соприкосновении с больными клубнями (во время вегетации и в момент уборки урожая). Источниками бактериальной инфекции служат пораженные растительные остатки и клубни. Клетки E.carotovora subs. atroseptica - прямые палочки, обычно 0,5-1 х 1,3 мкм, передвигаются посредством перитрихиальных жгутиков. Грамотрицательные. На картофельном агаре колонии голубоватые, выпукло-плоские, округлые, с неровными краями. На среде Логана они светло-голубые в больших чашевидных углублениях. Желатин разжижают. Крахмал не гидролизуют. Выделяют сероводород и аммиак. Индол не образуют. Редуцируют лакмусовое молоко; некоторые штаммы пептонизируют молоко. Оксидазоотрицательные. Редуцируют нитраты. Каталазоположительные. Не имеют уреазы. Выделяют кислоту на средах с углеводами. Обладают пектолитическими ферментами. Оптимальная температура для роста бактерий 24-28°С, максимальная - 37°С.

Распространение.

Черная ножка (мягкая гниль) картофеля встречается во всех странах мира. Она широко распространена на всей территории б. Советского Союза, где выращивают картофель.

Условия появления.

Развитие черной ножки на картофеле зависит от абиотических факторов (температуры, относительной влажности воздуха, количества выпавших осадков и др.). Эти факторы также определяют длину инкубационного периода при развитии бактериоза. Болезнь причиняет наибольший вред в районах с достаточно высокой температурой (оптимальная температура для патогена 21…27°С) и при продолжительной влажной погоде (особенно при выпадении большого количества осадков и влажности воздуха выше 50%). При неблагоприятных погодных условиях бактериальная инфекция способна переходить из семенных клубней через столоны в дочерние клубни и там сохраняться в латентном виде до следующей вегетации. Вредоносность бактериоза особенно высока в хранилище, в случае, если урожай клубней, зараженный внутренней инфекцией патогена, заложен на длительное хранение.

Хозяйственное значение.

Возбудитель поражает большое количество как культурных, так и дикорастущих видов растений разных семейств. Вредоносность черной ножки картофеля заключается в поражении посадочных клубней и растений во время вегетации, а также в гниении клубней в период хранения урожая. Потери урожая зависят от сорта. В северо-западной зоне России (Ленинградская область) количество больных растений колеблется от 6,5-7,5 до 30-65%. Поражение стеблей и клубней патогеном возрастает при увеличении репродукции картофеля. Так, в эпифитотийном 1979 г. количество пораженных всходов и погибших клубней у суперэлиты (сорт Столовый 19) достигло 7,5%, у элиты 22,5% и I репродукции 35,7%. В Приморском крае и на юге Камчатской области заболевание поражает 3-10 и 15-20% кустов, а в годы эпифитотий - 80 и 40% соответственно. В Беларуси в эпифитотийные годы пораженность растений достигает 16-20%, при хранении потери от черной ножки и мягкой гнили колеблются в пределах 10-30% (с учетом латентной формы 25-80%). Количество больных растений в Литве в отдельные годы достигает 30%. В Латвии черная ножка поражает до 20-23% растений на элитных посадках; при хранении отмечают более 5% больных клубней (с учетом скрытой формы до 40%). В Грузии количество пораженных растений составляет 1,5-5% за вегетацию, а при хранении - 2-5% клубней. В Киргизии черной ножкой в отдельные годы поражается 5-8% растений (в зависимости от сорта). Меры борьбы включают комплекс различных агротехнических мероприятий, которые направлены на выращивание здоровых растений: соблюдение севооборота, подбор устойчивых сортов, правильное внесение минеральных удобрений. Помимо этого рекомендуется обработка растений пестицидами во время вегетации и тщательное уничтожение растительных остатков. Важна борьба с вредителями - переносчиками бактерий и сорными растениями как резерваторами бактериальной инфекции. Необходимо использовать высокочувствительные серологические методы для ранней диагностики семенной инфекции патогена.

Источник материала.

Афонин А.Н.; Гринн С.Л.; Дзюбенко Н.И.; Фролов А.Н. Агроэкологический Атлас России и сопредельных государств: сельскохозяйственные растения, их вредители, болезни и сорняки. [Версия 1.0]. 2006